Praxisfall Mediation

Lösungfreie Mediation als Erfolg?

Komplexe Mediation in den Strukturen eines Konzerns

Dr. Sascha Weigel

Inhalt

Die folgende Darstellung einer komplexen Konfliktbearbeitung ist bereits mehrere Jahre alt, der zugrundeliegende Fall noch älter. Gleichwohl habe ich in mehreren Details entscheidende Abänderungen vorgenommen und die Entwicklungslinien verfremdet, um keinerlei Rückverfolgung und „späte Wahrheitsfindung“ zu ermöglichen.

Die Darstellung dient der Transparenz von Mediationsarbeit und soll verdeutlichen, welche Gedanken bei MEDIATIONEN IN UND FÜR ORGANISATIONEN bedeutsam werden können. Sie soll helfen, Leitungskräften und Mediator*innen ebenso wie Ausbildungskandidat*innen der Mediation ein Bild mediativer Arbeit in und für Organisationen zu vermitteln.

Noch heute bin ich für die Arbeits- und Lernerfahrung jeder einzelnen beteiligten Person zu Dank verpflichtet, der hier allerdings nur anonymen Adressaten übermittelt werden kann

.

A. Vorspann

Der folgende Fall handelt von einer Mediation in einem Konzern in Deutschland, die von der Personalleitung in Absprache mit dem Betriebsrat und der Abteilungsleitung beauftragt wurde. Anlass dafür war ein Schreiben einer schwarzen Mitarbeiterin, das an diese drei Stellen gerichtet war, und in dem schwere Vorwürfe und Versäumnisse gegenüber der Teamleitung und deren Teamassistenz erhoben wurden.

Ausgangspunkt – und Schwerpunkt der folgenden Darstellung – waren die Konfliktgespräche in einem von fünf Teams einer Abteilung des Standorts. Dieses Team bestand insgesamt aus neun Personen, sieben einfachen Mitgliedern, einer Teamleitung und einer Teamassistenz. Die Mediation fand zunächst zwischen der Teamleitung und der schwarzen Mitarbeiterin statt sowie anschließend mit dem gesamten Team. Ein konkreter Konflikt zwischen der schwarzen Mitarbeiterin mit der Teamassistenz, der in einem ausgegliederten Setting bearbeitet wurde, führte zum Abschluss der Konfliktbearbeitung in dieser Abteilung.

Die Organisation setzte jedoch – als Konsequenz aus den Mediationsgesprächen – die zugrundeliegende Thematik auf die Weiterbildungsagenda aller Abteilungen.

B. Fallbeschreibung

Auftakt für mich als externer Konfliktberater und möglicher Mediator war in diesem Fall ein Anruf des Betriebsratsvorsitzenden. Er stellte in Aussicht, dass ich als Mediator in einem eskalierten Konflikt benötigt werde und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Auftrag zu übernehmen. Ganz einfach sei die Sache indes nicht, weder thematisch, noch persönlich. Ich kannte den Betriebsratsvorsitzenden bereits aus anderen Beauftragungen aus den Jahren zuvor. Wir hatten im Rahmen der strategischen Ausrichtung des fünfzehnköpfigen Gremiums bereits einen intensiven Kontakt miteinander, so dass er mir auch gleich mitteilte, dass er selbst nicht direkt von dem Konflikt betroffen sei und wohl auch nicht in den Mediationsgesprächen involviert sein würde.

Ich war bereits nach diesem Telefonat interessiert, da es sich um einen komplexen und anspruchsvollen Konfliktfall zu handeln schien, der interkulturelle Aspekte berührte. Inwieweit es sich um einen geeigneten Konfliktfall für eine Mediation handeln würde oder nicht andere Methoden zum Tragen kommen sollten, ließ ich zunächst offen.

Ich schloss das Gespräch mit der Bitte, zunächst ein Auftragsklärungsgespräch zu viert zu ermöglichen – und zwar mit der Abteilungsleiterin, der Leiterin des Personals und dem Betriebsratsvorsitzenden, also den Adressaten des Schreibens der schwarzen Mitarbeiterin. Denn die Mediation – oder zu diesem Zeitpunkt noch offener als Konfliktbearbeitung deklariert – war keineswegs nur eine private Zwistigkeit zwischen den Teammitgliedern. Vielmehr standen grundlegende Werte der Organisation und des zwischenmenschlichen Arbeitsprozesses in Rede. Zudem konnte die Konfliktbearbeitung nicht in Hinterzimmern der Organisation geklärt werden und würde geheim bleiben. Es handelte sich um eine Organisationsmediation, die angesichts der Thematiken (Diversity, Diskriminierung, Rassismus) die uneingeschränkte Unterstützung der obersten Leitungsebene bedurfte.

1. Treffen – Auftragsklärung

Zunächst schilderte die Abteilungsleiterin, wie sich die Situation für sie darstellte. Der Konflikt in diesem Team schwele bereits seit einigen Monaten und drehe sich vor allem um die unzureichenden Leistungen der schwarzen Mitarbeiterin. Ihre Leistungen wurden in der Tat mittels eines Leistungserfassungstools als unzureichend eingestuft, was bereits im Team mehr oder weniger offen thematisiert wurde. Die Teamleiterin sei allerdings erst neu in diese Position gerückt, sehr jung und nun völlig auf dem falschen Fuss erwischt worden. Dass es bereits zu Streitereien zwischen der schwarzen Mitarbeiterin und der Teamassistenz gekommen war, war ihr ebenso wie dem Team seit längerer Zeit bekannt. Das sei auch nicht verwunderlich, so die Abteilungsleiterin, da die Teamassistenz einen enormen Einfluss auf die Leistungsbeurteilungen habe.

Deutlich sei aus dem Beschwerdeschreiben geworden, dass die schwarze Mitarbeiterin seit einigen Wochen unter der Arbeitssituation mit der Teamassistenz gelitten habe und das der Teamleitung auch mitgeteilt habe. So sei der Vorwurf verständlich, von der Teamleitung alleine gelassen worden zu sein und die Ankündigung, nicht mehr mit der Teamassistenz in einem Raum allein arbeiten zu wollen.

Die schwarze Mitarbeiterin habe im Laufe der Untätigkeit der Teamleitung Schutz und Beratung bei einer Sozialberatungsstelle aufgesucht, die auf Gender- und Race-Themen spezialisiert sei. Hier habe sie eine Vertrauensperson gefunden, mit der sie die Situation und auch die Absicht zu einem offiziellen Beschwerdeschreiben besprochen habe. Dort habe man ihre Situation als Mobbing- und Diskriminierungssituation eingeschätzt und zu dem Schreiben geraten. Die Mitarbeiterin sei systematisch ausgegrenzt und sonach von Ihrer Vorgesetzten dazu aufgefordert worden, dass sie auf die Anderen zugehen müsse, um diese Isolierung zu beenden. Es kursierten Gerüchte zu Krankheiten, Wissenslücken und Fehlinterpretationen zu verschiedenen Vorkommnissen. Zudem sei die Vorgesetzte ihren Schutz- und Fürsorgepflichten nicht nachgekommen. Ich deutete bereits zu diesem Zeitpunkt an, dass für den Fall einer Mediation diese Vertrauensperson sehr wahrscheinlich mit hinzugezogen werden müsse.

Im Anschluss erklärten die Personalleiterin sowie der Betriebsratsvorsitzende die Bereitschaft, das Thema anzupacken und eine Mediation zu beauftragen. Damit war auch die Bitte verbunden, Empfehlungen für die weitere Bearbeitung des Themas für den gesamten Standort der Organisation abzugeben. Ich beendete das Gespräch mit der Absichtserklärung, in den nächsten Tagen ein ausführliches Angebot zu formulieren, aus dem der Aufwand und die Vorgehensweise hervorgehen würden.

2. Nach dem ersten Treffen

Nach diesem ersten Treffen und ohne mit den direkten Konfliktparteien gesprochen zu haben, hatte sich die Situation mir folgendermaßen dargestellt.

a. Ist-Situation

Das Klientensystem war eine organisatorisch selbständige Einheit eines international agierenden Konzerns. Diese Einheit, ausgegründet aus dem Konzern zu Beginn der 2000er Jahre, erbringt Dienstleistungen für den Mutterkonzern. Ihr personelles Wachstum hat selbst den Mutterkonzern überrascht. Nach wenigen Jahren waren mehr als vier Mal so viele Mitarbeiterinnen beschäftigt als die ursprüngliche Planung vorsah. Ein unglaubliches Tempo an Wachstum hatte der Standort hinter sich!

Im Standort in Deutschland selbst agierten Menschen aus über unzähligen Nationen, die mehrere dutzend verschiedene Muttersprachen aufwiesen. Offizielle Arbeitssprachen waren Deutsch und Englisch. Gemäß § 9 S. 1 Betriebsverfassungsgesetz existierte ein Betriebsrat.

Das neunköpfige Team, in dem das Konfliktpotenzial eskalierte, bestand – wie schon erwähnt – aus der Teamleiterin, einer männlichen Teamassistenz und sieben Mitarbeiter*innen (aus vier Nationen).

Zusätzlich zu diesen Akteuren war die Vertrauensperson der schwarzen Mitarbeiterin bedeutsam. Es handelte sich um eine ehrenamtlich tätige Sozialarbeiterin, die, ebenfalls eine schwarze Frau, eine maßgebende Rolle für das Gelingen der Mediation spielen würde. Ohne sie wäre es niemals zu konstruktiven und offenen Gesprächen zwischen den Organisationsmitgliedern gekommen, da die schwarze Frau allein und ohne Beistand nicht zu einer offenen Ansprache bereit gewesen wäre.

b. Überlegungen für das weitere Vorgehen

Im weiteren Bearbeitungsprozess waren zwei Punkte in der Prozessarchitektur wichtig. Einerseits war darauf zu achten, dass das Beratungssystem die Komplexität des Klientensystems widerspiegeln würde: Als weißer, männlicher, externer Mediator in einer deutschen Konzerneinheit, die zu über 70% aus Frauen bestand, aber in den Führungsetagen keine 10% weibliches Personal aufweisen konnte, war der Mediation in dieser Konstellation kaum Erfolgsaussichten einzuräumen. Insoweit war eine Co-Mediation naheliegend, weiblich, möglichst auch schwarz.

Zum anderen war bedeutsam, wie die Mediation im konkreten Fall ihren organisationalen Charakter erhält, also organisationsbezogen durchgeführt werden konnte. Das machte es erforderlich, dass die Organisation mit ihren Interessen und Anliegen stets „mit im Raum war“. Auf diesem Wege konnte der Konflikt utilisiert werden, so dass die Organisation anhand und infolge der Konflikteskalation lernen und nachhaltige Veränderungen einleiten konnte. Diese Notwendigkeit passte zum Thema Diskriminierung in Organisationen. Hier besteht regelmäßig die Gefahr, dass der blinde Fleck der Organisation in der Mediation dazu führt, dass die kontextbasierten Konflikttreiber ausgeblendet und die handelnden Personen vereinzelt werden: Die strukturell Diskriminierten werden durch die alleinmachende Mediation genau noch einmal diskriminiert. Die Mediation selbst gerät zur Stabilisator der Organisationsstruktur. Zu diesem alleinmachenden, nicht zum Ausgleich befähigenden Kontext würde konsequenterweise auch der*die Mediator*in zählen.

c. Co-Mediation

Da ich kein ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet „Gender and Race“ war, sprach ich mich beim Auftraggebersystem für eine Co-Mediation aus. Hier konnte ich auf einen Vorschlag der Vertrauensperson zurückgreifen, der zwischenzeitlich übermittelt wurde. Die Bereitschaft zur Mediation wurde auch von Seiten der schwarzen Frau zugesagt, wenn – neben ihrer Vertrauensperson – eine zweite Mediatorin, die bereits angefragt wurde, mit mir zusammen die Mediation durchführen würde. Das passte zusammen.

Gegenüber der Organisation verdeutlichte ich in dieser Angelegenheit einerseits meine beraterischen Grenzen und konnte damit ggf. unrealistischen Erwartungen schutzspendend entgegenkommen. Die Co-Mediation war zudem hervorragend geeignet, in den offensichtlichen Streitthemen die passende Vielseitigkeit zu spiegeln: Während „die eine Seite“ über Leistung, Kennzahlen und „Performance“ reden (wollen) würde, würde „die andere Seite“ über diskriminierende Strukturen und ein problematisches, rassistisches Arbeitsklima sprechen wollen. Um in einem solchen Fall beide Seiten im Wege der Mediation hin zu einer dritten Ebene zu führen, deren Basis eine wertschätzende ok.-ok.-Haltung sein würde, war einerseits Enttäuschung vonnöten (nicht ausschließlich über das eigene Thema reden zu können, „DIE Wahrheit“) und andererseits zugleich Ermutigung, dass das zunächst Trennende und Widersprüchliche doch zusammengehören könnte. Von der immer wiedergekäuten Idee, wer schuld sei und was das eigentliche Problem wäre, war Abschied zu nehmen.

Vereinbart wurde letztlich zwischen mir und dem Auftraggebersystem, dass wir in der kleinen Runde mit der Teamleitung und der schwarzen Mitarbeiterin, ggf. mit der Teamassistenz, arbeiten würden (4-5 Sitzungen a‘ 3 Stunden), um anschließend mit dem gesamten Team in Team-Workshops die grundlegenden Fragen und weiteren „Konfliktpotenziale“ in diesem Zusammenhang zu bearbeiten, die sich für alle Beteiligten als relevant herausgestellt haben (4-5 Sitzungen a‘ 3 h). Von Beginn an behielten wir in Absprache mit der Abteilungsleiterin im Auge, dass wir mit den Erfahrungen in diesem Team Diversity-Workshops in den anderen Abteilungsteams durchführen würden, sofern deutlich wird, dass die Themen abteilungsweit virulent sind. Dafür vereinbarten wir regelmäßige Rückkopplungsgespräche mit dem Auftraggebersystem.

Die Mediationsgespräche fanden übrigens am Standort in den Konferenzräumen statt. Mit den Konferenzräumen war ich zwar nicht äußerst zufrieden, konnte aber die Überlegungen der Beteiligten nachvollziehen. Die enge Arbeitstaktung ließ es bereits als Luxus und bedeutsames Zeichen der Standortleitung erscheinen, dass sich zum Teil ein ganzes Team für drei Stunden aus dem Arbeitstag „rausnehmen“ durfte. Das war ein Novum und wurde von allen am Standort registriert und entsprechend eingeordnet: Hier geschieht etwas „Bedeutungsvolles“.

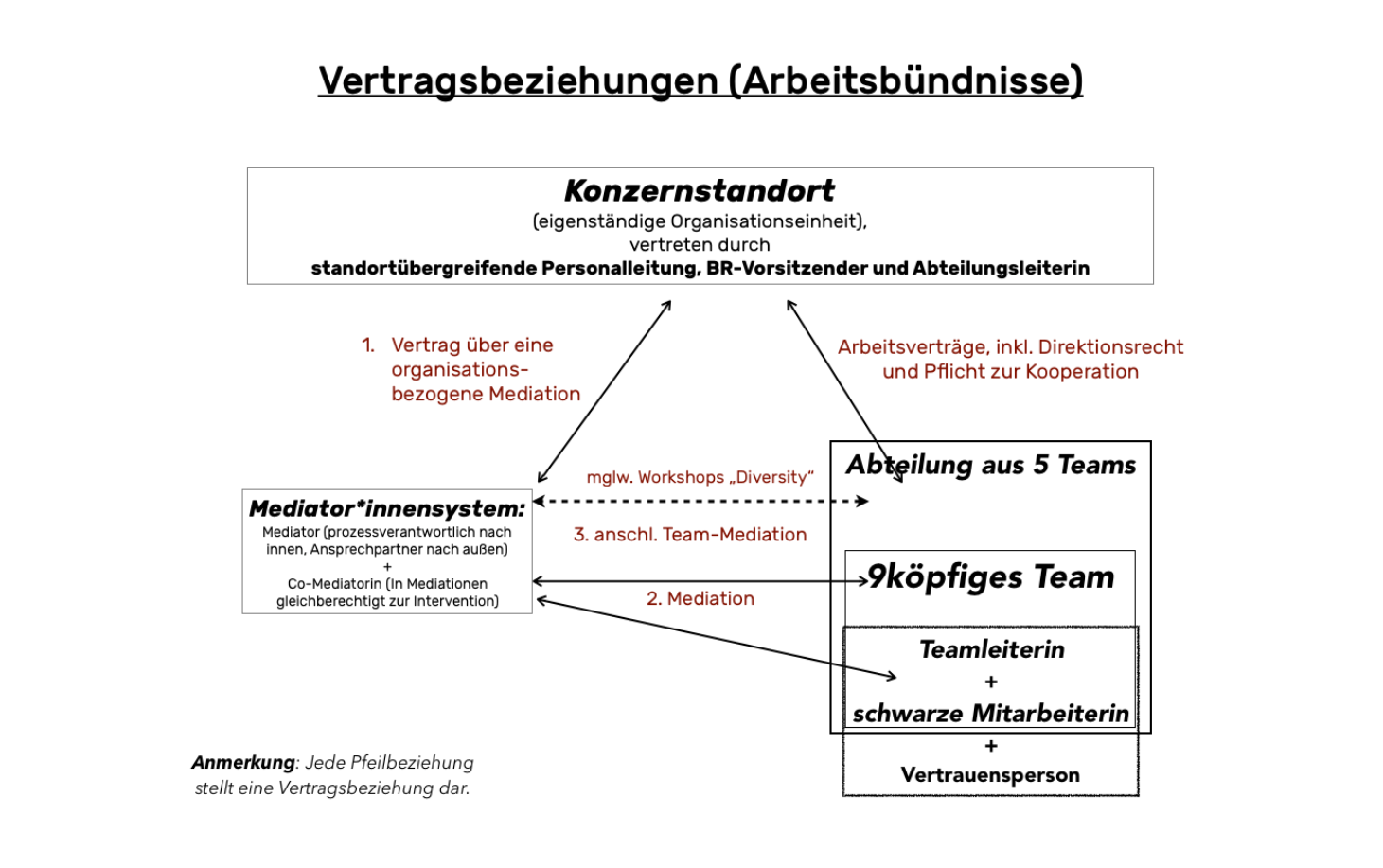

Die im Ganzen entstandene Arbeitssituation zwischen den Beteiligten ließe sich grafisch dergestalt formulieren:

d. Konfliktthemen und Organisationskultur

Es war nicht verwunderlich, dass in der Mediation Diskriminierungen thematisiert wurden, über die sich kaum jemand im Team bewusst war. Teamgespräche drehten sich allein um Leistungsthemen und mangelnde Anpassungsbereitschaft von Außenseiter*innen. In diesem Rahmen kam es zu gegenseitigen Diskriminierungen und Herabsetzungen, die auf Stereotypen aufbauten. Genau das ist der Nährboden für eine vergiftende diskriminierende Atmosphäre, wobei die Organisationskultur prägend gewirkt haben dürfte: Der Frauenanteil liegt bei über 70%, aber in Führungsfunktionen sind sie signifikant unterrepräsentiert (unter 10%). Der Zusammenhalt in einer Atmosphäre von „Freundinnen“ führte dazu, dass keine sich aus der Mitte entfernen durfte, weder nach oben hin, noch sonst wohin: Die schwarze Mitarbeiterin war zwar keine sog. „High Performerin“ (in der Sprache der Organisation), aber sie zeigte deutlich abgrenzende Züge des Stolzes und der Unnahbarkeit gegenüber ihren Teamkolleginnen, die erst im Laufe der Mediation als Schutz und Umgangsmöglichkeit mit dem Konfliktpotenzial für jene verständlich wurden. Vorher wurde sie dafür ausgegrenzt und sozial abgestraft. Teamgeist entstand ausschließlich über die Frage, wer mit wem „Freundin“ war, nicht Kollegin oder sonstwie arbeits- und organisationsbezogen.

Für die Gesamtorganisation war daher wichtig, um konfliktfest zu werden, dass die Professions- und Organisationswelten gegenüber den Privat- und Gemeinwesenwelten innerhalb der Arbeitsorganisation etabliert werden. Im Change-Portfolio von Balling handelt es sich bei dem anstehenden OE-Prozess entsprechend um einen Identitätssprung: Die Professionalisierung im zwischenmenschlichen Umgang würde eine transformative Qualitätsverbesserung der Organisationskultur bedeuten, ohne dass Strukturen und Prozesse innerhalb des Arbeitsablaufs grundlegend verändert werden müssten. Die anvisierte Einstellung zueinander, dass man auch als Kollege und Kollegin freundlich, persönlich und zugewandt miteinander umgehen kann, selbst wenn keine private Freundschaft gepflegt wird oder man „nicht mit dem anderen in den Urlaub fahren würde“, würde das Arbeitsklima entspannen und die Ansprüche aneinander auf ein realistisches und förderliches Maß zurechtrücken. Relevantes Lernmoment war deshalb auf der persönlichen Ebene die Unterscheidung von Kollegialität und Freundschaft, von Persönlichem und Privatem, die die Organisation selbst kultivieren und damit ihren „Pionierstatus“ verabschieden musste.

3. Auszüge aus den Mediationsgesprächen

a. Teamleiterin – schwarze Mitarbeiterin

Zunächst geht es in den ersten Gesprächen zwischen der Teamleiterin und der schwarzen Mitarbeiterin darum, das Vertrauen wieder herzustellen: Die ostdeutsch sozialisierte Teamleiterin kämpft buchstäblich darum, dass sie wieder als Unterstützerin und Förderin betrachtet wird. Das ist ihr wichtig und so fällt es ihr leicht einzusehen, dass sie die Perspektive der schwarzen Frau bisher nicht verstanden hat und verstehen konnte. Sie bemüht sich deshalb um ein interkulturell-fundiertes Führungskräfte-Coaching, zeigt sich lernbereit und damit führungsstark. Das akzeptiert die schwarze Mitarbeiterin, die im Übrigen gut 20 Jahre älter ist, verdeutlicht aber auch, dass zwischen ihnen „bereits zu viel passiert“ sei.

b. Freiwilligkeit im Team

Zunächst stellt sich in den Mediationsgesprächen mit dem Team die Frage der Freiwilligkeit der Anwesenden.

Ich verdeutliche zu Beginn, dass ich ein Auftragsverhältnis mit der Geschäftsführung innehabe, diesen Klärungs- und Mediationsprozess durchzuführen. Ziel dieses Verfahrens ist es, die unterschiedlichen Perspektiven, Interessen und Bedürfnisse bei der Zusammenarbeit zur Sprache zu bringen und gemeinsam eine (neue) Kooperationsbasis zu finden.

Inhalt des Auftragsverhältnisses ist also, die Mediationskompetenzen dem Team als Einheit der Organisation zur Verfügung zu stellen. Dafür erhalte ich ein bestimmtes Honorar. Das ist erfolgsunabhängig – verbunden mit einer einzigen Marschroute: Die Bedingungen zu klären, unter denen im Team wieder gutes Arbeiten möglich ist.

Dafür ist nun ein (zusätzliches) Arbeitsbündnis mit den Teammitgliedern nötig. Dafür ist von der Geschäftsführung und mir sowohl Vertraulichkeit zugesichert sowie ein allseitiges Agieren auf freiwilliger Basis, wie sie aus den Einzelarbeitsverträgen erkennbar ist.

Diese Motivation, so verdeutliche ich ausdrücklich gegenüber dem Team, finde ihr Pendant in den jeweiligen Arbeitsbündnissen mit der Organisation wider: Der Arbeitsvertrag als Ausdruck, in einem Team zusammenarbeiten zu können. Darin ist freilich nicht ausdrücklich und wortwörtlich festgeschrieben, dass an Mediationen teilgenommen werden muss. Aber soweit der Arbeitgeber eine derartige Maßnahme in Abstimmung mit den verantwortlichen Beteiligten für erforderlich hält, sei zumindest die Teilnahme zu Beginn vom Direktionsrecht erfasst.

Nun, einer juristische Pflicht zu unterliegen, ist das eine, einen Klärungsdruck zu verspüren, etwas anderes…So wie die Teammitglieder bis dato miteinander umgegangen seien, würde es -nach den eigenen Aussagen der Beteiligten – nicht weitergehen können, interpretiere ich zu Beginn laut. Ein Teammitglied habe sich an den Betriebsrat und die Vorgesetzten gewandt, um einen Klärungsprozess einzuläuten.

Die Geschäftsführung traue dem Team zu, so zitiere ich die Auftraggeberseite, dass mit Hilfe externer Unterstützung das Team die inakzeptable Situation selbständig klären könne. Deshalb hat sie noch keine weiteren Maßnahmen eingeläutet. Wenn es jedoch nicht zu einer Klärung kommt, müsse die Standortleitung eine Entscheidung treffen.

Insoweit sei die Mediation zwar freiwillig, weil im Rahmen des Arbeitsvertrages angelegt, aber nicht druckfrei. Der Konflikt übe seine druckvolle Dynamik auch hier aus. Die Teammitglieder haben also einen Konflikt auszutragen und das erfordere alle Bereitschaft; das ist die Arbeit, die in der Mediation ansteht und die deshalb auch während der bezahlten Arbeitszeit stattfindet.

Letztlich gelingt es, die negativen befürchteten Konsequenzen nicht mehr an die Mediation als Ausgangspunkt zu knüpfen, sondern an die konfliktäre Teamsituation. Die Mediation ist sodann als Lösungsangebot akzeptiert und nicht als (unfreiwillig angeordnetes) Problem interpretiert.

c. Teamassistenz – schwarze Mitarbeiterin

Im Folgenden zeigt sich, dass ein „Brandherd“ des Konflikts zwischen der schwarzen Mitarbeiterin und der Teamassistenz nach wie vor existiert. Konflikthistorisch handelt es sich um einen der Ursprungsherde, der doch noch akuter Behandlung benötigt. Mehrmals schreibt die Teamassistenz nach den Mediationssitzungen E-mails an alle Beteiligten, inkl. Auftraggebersystem, in denen er wiederkehrend seine Sichtweise darlegt und über den Vorwurf der Diskriminierung empört ist. Er habe selbst als Kind, wie er in den Gesprächen darlegt, erlebt, wie seine Eltern als „zugezogene Migranten“ erniedrigt und verletzt wurden. Er weiß, wie schlimm Diskriminierung sei und könne daher gar nicht rassistisch oder diskriminierend sein. Diese E-mails sind deutlich agitierend und gegen Ende zuweilen auch „lärmend“ aggressiv, da es aus seiner Sicht um Anderes gehe, nämlich das geforderte Leistungsvermögen der Teammitglieder.

Dieser Patt-Situation zwischen den beiden Protagonisten und ihrer emotionalen Streitkommunikation, worum es eigentlich gehe, wollen wir in der Mediation nachgehen. Aus diesem Grunde bilde ich in Absprache mit der Co-Mediatorin abermals einen kleinen Arbeitskreis im Setting einer „klassischen“ Mediation, in dem lediglich die Teamassistenz und die schwarze Mitarbeiterin sowie ihre Vertrauensperson anwesend sind. Das Angebot einer eigenen Vertrauensperson lehnt die Teamassistenz ab. Wir arbeiten jedoch drei Stunden an lediglich einer Frage, die vorbereitenden Charakter hat, aber für den Fortgang entscheidend werden würde.

Denn die Teamassistenz ist nicht bereit mit der schwarzen Mitarbeiterin zu sprechen oder sie anzuhören, soweit deren Vertrauensperson anwesend ist und etwas sagen darf. Im Übrigen ist die Teamassistenz zurückhaltend höflich, wenn auch angespannt und nach wie vor empört über den Vorwurf der Diskriminierung. Doch an dieser Frage hängt für ihn alles: Indem er der schwarzen Mitarbeiterin regelrecht agitierend klarzumachen versucht, sie könne ihm vertrauen und er sei nicht rassistisch, sie müsse ihm nur sagen, was sie denkt und will. Mit ihm könne man doch reden, er sei selbst als Kind Zeuge schwerer rassistischer Diskriminierungen gegen seine Mutter und ihn gewesen. Dass er damit die Perspektive und persönliche Verfassung der schwarzen Mitarbeiterin ausblendend abwertet, kann er nicht verstehen.

Wir arbeiten hier mit perspektivenverändernden Interventionen, lassen ihn die Aussage der Frau wiederholen, fassen sie mit eigenen Worten nochmals zusammen und verdeutlichen, dass die eigene Diskriminierungserfahrung weder davor schützt, selbst diskriminierend zu agieren, noch, dass ein Kommunikationspartner sich aus seiner Welt-Erfahrung heraus diskriminiert fühlt. Selbst die Rahmung, dass das Diskriminierungsempfinden in Arbeitsbeziehungen nicht das Ende und die Aburteilung ist, sondern der Beginn einer vertieften Arbeits- und Kommunikationsbeziehung, kann nicht angenommen werden. Dieser Pfad führt abermals zur Patt-Situation, die ein Machtspiel ist, dass die Teamassistenz sich diskriminiert fühle, wenn die Vertrauensperson der schwarzen Mitarbeiterin anwesend bleiben würde.

Für die schwarze Mitarbeiterin ist die Anwesenheit der Vertrauensperson unverhandelbare Bedingung, um sich in der Mediation äußern zu können. Sie gibt ihr den Ausgleich, um sich zumindest inhaltlich zu äußern, wenn schon nicht vollständig auf Augenhöhe zu fühlen. Die Teamassistenz hingegen will keine eigene Vertrauensperson und beharrt darauf, nur dann mit der schwarzen Mitarbeiterin zu sprechen und ihr zuzuhören, wenn deren Vertrauensperson nicht anwesend ist. Für ihn bleibt die Anwesenheit ein Indiz der Aburteilung seiner Person. Ihm kommt nicht in den Sinn, dass diese Vertrauensperson für seine Gesprächspartnerin anwesend ist und nicht gegen ihn.

Aus dieser Patt-Situation gibt es kein Entkommen. Weitere Angebote werden abgelehnt, die Entscheidung zur Identitätsfrage erhoben, obschon wir verdeutlichen, als Mediator*innen nichts in dieser Frage entscheiden zu können. Wir beschließen unter keinen Umständen diesem Anliegen einseitig nachzukommen und damit letztlich die etablierten Machtstrukturen zu perpetuieren. Wir fragen weder die Mitarbeiterin noch die Vertrauensperson, was sie davon halten würden, allein weiter zu arbeiten. Wir wollen die Mediation als Verfahren keinesfalls in den Kontext rücken, dass symbolisch gesprochen, der weiße Mann bestimmt, unter welchen Umständen die schwarze Frau agieren könne. Wir übernehmen hier die Verfahrensherrschaft. Deshalb unterbrechen wir jeden Versuch, bereits inhaltlich zu werden und über diese Uneinigkeit hinwegzugehen. Dabei können wir freilich nicht der Teamassistenz vorschreiben, ob und wie er zuzuhören habe. Die von uns gesetzte Grenze ist, dass wir nicht eher inhaltlich werden würden, soweit es nicht zu einer Einigung über das Setting und damit die Anwesenden kommt. Die Parteien bleiben damit die selbstbestimmten Akteure des Verfahrens. Ein Umschwenken oder eine Einkehr in ein direktiveres Verfahren (Schlichtung, evaluative Mediation etc.) schließen wir aus.

Ohne hier ins Detail gehen zu können, zeigt sich in dieser dreistündigen Einzelsitzung zwischen den beiden, dass sie nicht weiter zusammen in einem Team arbeiten möchten und können. Eine gewisse Re-Etablierung ihrer Arbeits- und Beziehungsgrundlage ist ihnen nicht möglich, auch nicht in Anwesenheit von Unterstützungspersonen sowie von Mediator*innen und Prozessbegleiter*innen. Das ist das einvernehmliche Ergebnis dieses Arbeitskreises.

Das Konfliktpotenzial, das sich die gesamten Wochen vorher in eskalierender Kommunikation, in Ausweichmanövern etc. bereits gezeigt hat, kann in dieser Sitzung klar und für beide Seiten akzeptierend gezeigt werden. Sie sind sich schlussendlich einig, dass sie nicht inhaltlich miteinander ihre Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten bearbeiten wollen und können. Und sie können „gemeinsam akzeptieren“, dass nunmehr die Organisation Konsequenzen festsetzen wird.

4. Konsequenzen und Vereinbarungen der Mediation

Im Anschluss stand die Rückkopplung mit dem Auftraggebersystem an und die Klärung der weiteren Vorgehensweise.

Für das Auftraggebersystem gab es zwei wesentliche Punkte: Zum einen die Entwicklungen im Team und in der Abteilung, zum anderen die Situation zwischen der Teamassistenz und der schwarzen Mitarbeiterin.

Bezüglich den erarbeiteten Tatsachen zwischen der Teamassistenz und der schwarzen Mitarbeiterin, dem „personalen Konfliktherd“, zog das Auftraggebersystem in engem Kontakt mit den beiden Personen folgende Konsequenzen: Die Personalleiterin, die Abteilungsleiterin sowie der Betriebsratsvorsitzende kamen zu dem Schluss, beide Teammitglieder aus dem Team bzw. aus der gesamten Abteilung zu versetzen. Das traf keineswegs auf die Erleichterung und Zustimmung aller, tragisch war es aber gleichwohl:

- Die schwarze Mitarbeiterin hat allen Mut gefasst und ihre Situation der Organisationsspitze angezeigt, die Mediation angeregt und sich der Übermacht im Team gestellt – und wird schlussendlich dennoch versetzt. Für Organisationsmitglieder ausserhalb des Teams war das kein gutes Signal, worüber sich das Auftraggebersystem bewusst war und entsprechende Kommunikationsmaßnahmen einleitete.

- Mit der Teamassistenz musste ein wichtiges Bindeglied innerhalb des Teams ersetzt werden. Für die Abteilungsleiterin kam es hierdurch zu enormen Problemstellungen, die sie aber in Kauf nahm.

- Es bestand die Gefahr, dass sich einzelne Teammitglieder mit der Teamassistenz solidarisch zeigen würden und das Team bzw. die Abteilung ebenfalls verlassen würden wollen. Sie interpretierten die Versetzung als organisationale Strafaktion und nicht als persönliche Entscheidungskonsequenz.

Andererseits waren die Inkaufnahme dieser Nachteile zugleich ein deutliches Signal der Organisation: Die ausdrücklich niedergelegten Grundsätze der Diversität wurden ernst genommen; es kam keineswegs allein auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen an, die die Werte der Zusammenarbeit verdrängten. Die Organisation war sich bewusst darüber, dass sie nachhaltig nur arbeiten könne, wenn sie die Art und Weise des Zustandekommens guter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen in die Gesamtrechnung einspeiste. Aus diesem Grunde wurde die zugrundeliegenden Probleme auch in allen anderen Abteilungen dauerhaft thematisiert und gemeinsam in Workshops bearbeitet.

C. Fazit

Die Mediation ist als relativ junges Konfliktbearbeitungsverfahren für den besprochenen Konfliktfall besonders interessant. Die gegebenen Machtstrukturen und -ungleichgewichte in einer vertieften diversen (Arbeits-)Welt fordern die Mediation heraus. Ihr Anspruch, individuelle Autonomie zu fördern und zum Maßstab zu nutzen, hat soziale Strukturen und historisch gewachsene Gegebenheiten einzuspeisen, die letztlich das Handeln von Mediator*innen beeinflussen (müssen!). Dieser Fall zeigt das exemplarisch: Auch die Mediation bearbeitet Konflikte nicht kontextfrei, sondern im Rahmen von Machtsstrukturen und ist zugleich ein Teil dieser selbst.

Eine wichtige konkrete Lernerfahrung für die Beteiligten war es zu erleben, dass trotz schwieriger und höchst unangenehmer Gesprächsthemen Kontakt und konstruktive Auseinandersetzung möglich blieben. Selbst unversöhnliche Konfliktthemen sind auf der Basis von (vereinbarter und allparteilich „überwachter“) Kooperation und konstruktiver Kommunikation verhandelbar und einer allseits zu verantwortenden Lösung zuführbar.

Der gesamte Mediationsprozess führte in seinen Konsequenzen auch zu umfassenden Schulungsmaßnahmen in den übrigen Abteilungen. Ähnlich einer Initialzündung sorgte das Verfahren dafür, sich insgesamt auch mit etwaigen negativen Begleiterscheinungen von Diversitätsansprüchen zu beschäftigen. Generell wurden hier die – in Hochglanzbroschüren formulierten – Diversitätsansprüche auf ein realistisches Maß hin überprüft und in der Praxis der Beteiligten ernsthaft besprochen. Das war insgesamt zeitaufwendig und nervenaufreibend und für die Beteiligten, wenn auch teilweise desillusionierend, so doch überwiegend stärkend und stabilisierend gewesen. Beides wurde von den Beteiligten als stimmig und gewinnbringend eingeschätzt. Unwidersprochen blieben aber auch Unzufriedenheiten und Unverständnis mit den konkreten Ergebnissen, wie sie letztlich die Organisation entschieden hat. Auch das soll hier nicht verschwiegen werden.

What are the roles and challenges of co-mediation in handling conflicts related to issues of diversity, discrimination, and racism in international corporate environments?