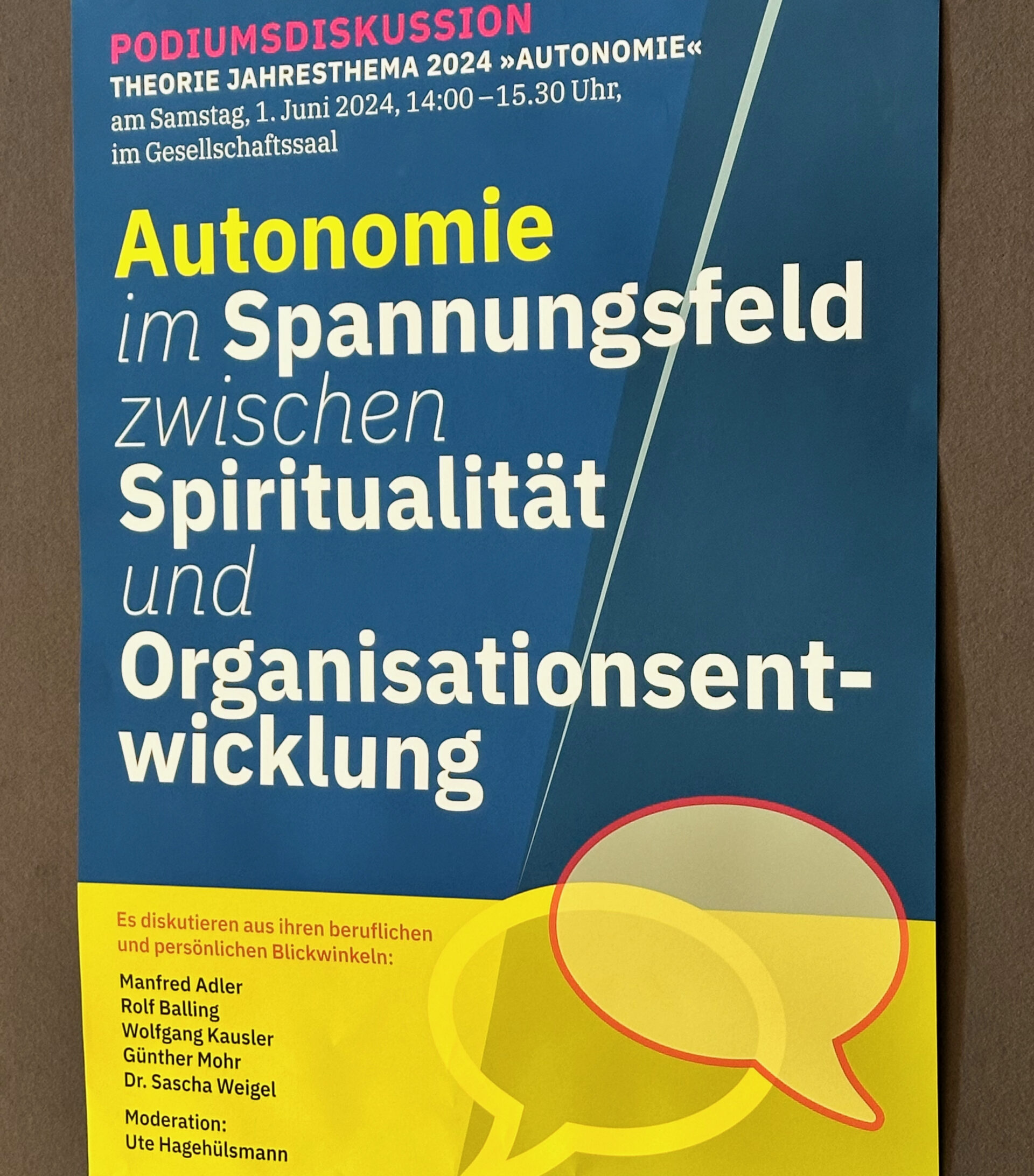

Entwicklungstendenzen im Autonomieverständnis der Transaktionsanalyse.

Gedanken zum Jahresthema „Autonomie“ der DGTA anlässlich der Panel-Diskussion auf dem DGTA-Kongress in Kassel 2024.

Autonomie ist der zentrale Begriff in der Transaktionsanalyse

Autonomie ist nach transaktionsanalytischem Verständnis Ziel und Weg zugleich – sowohl im therapeutischen als auch im beraterischen Agieren. Menschen streben, so die Annahme, nach Autonomie und sind stets in der Gefahr, sie wieder zu „verlieren“, althergebrachte, einengende (Skript-)Muster zu aktivieren und ihre prinzipiell mögliche autonome Lebensweise zu „vernachlässigen“. Im Kern ist damit gemeint, dass Menschen

- spontan und frei von Skriptmustern (Bann-Botschaften, Antreibern etc.) agieren können,

- erfüllende, intime Lebens- und Arbeitsbeziehungen aufnehmen und gestalten können sowie

- bewusst und unter Nutzung aller ihnen zur Verfügung stehenden Potenziale eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können.

Autonomie wird erreicht durch Entscheidungen und Verträge

Im Autonomie-Begriff und -Verständnis sind die beiden zentralen Lebens- und Problembewältigungsmechanismen verflochten, auf die die Transaktionsanalyse von Beginn an Wert gelegt hat: Entscheidungen und Verträge. Transaktionsanalyse, so wird betont, ist entscheidungs- und vertragsorientiert. Menschen treffen für ihr Leben Entscheidungen (in der TA-Konzeption von Beginn an) und gestalten ihre Beziehungen zueinander (am besten) auf der Basis von Verträgen.

These dieses Beitrags ist, dass sich seit den Anfängen der Transaktionsanalyse die Schwerpunktsetzung verlagert hat. Zu Beginn, vor allem von Berne, aber auch von seinen Schüler*innen, wurde die Entscheidungsfähigkeit betont und als Basis der Veränderungsarbeit von Menschen gesehen. Die sog. Neuentscheidungsschule der Gouldings ist dafür der sichtbarste Beleg. Aber auch in Beziehungsmustern, v.a. der Spieletheorie und der Skriptmatrix sind in den Anfängen vor allem die unbewussten und frühen Entscheidungen betont worden – und sie waren der Ansatz für die Heilungs- und Veränderungsbemühungen.

Exkurs: Freilich trafen auch damals Babys und Kleinkinder keine Entscheidungen (decision) im herkömmlichen Sinne, sondern trafen allenfalls auf der Basis ihrer Umstände gewisse Schlussfolgerungen (conclusion). Aber als „Wissenschaft von den Lebensbeziehungen“ konnte die TA durchaus vertreten, dass es sich bei den Entscheidungen um einen Fachterminus handelt, der losgelöst vom Alltagsverständnis zu verstehen ist.

Zurück zur These: Die Transaktionsanalyse, geprägt von der Kalifornischen Silicon Valley Kultur der 1960er Jahre, deren Counter-Culture-Einschlag vielfach beschrieben wurde und mit einer Mischung aus Technikgläubigkeit und humanistischer Gutgläubigkeit hier nur umrissen werden kann, hat deshalb verständlicherweise und ganz konsequent ein Entscheidungsverständnis geprägt, dessen technische Idee ebenfalls eine Mischung aus Faszination und Naivität zugrundeliegt. Doch so sehr die frühe Transaktionsanalyse als „Lehre von der menschlichen Entscheidung“ verstanden werden kann, so sehr hat sich das Verständnis seitdem gewandelt.

Zunächst wurde betont, dass Autonomie nichts mit Autarkie zu tun habe, sondern das Beziehungselement immer mit gedacht werden müsse. Das zeige ja auch schon Bernes Entscheidung, eben nicht von einer Psycho-Analyse zu sprechen, sondern von einer Transaktionsanalyse. Dabei rekurriert er auf einen Begriff, der aus der Ökonomik entstammt und dort die Kernidee einer Neuen Institutionenökonomik (statt vieler nur dieser Link) ausmachte. Dieser Kern bestand darin, alle gesellschaftlichen, sozialen wie individuellen Institutionen, auf Verträgen (Transaktionen!) aufbauend zu verstehen. Die sog. Transaktionskostentheorie untersucht dabei die Reibungen und Reibungsverluste im Kontext von Vertragsbeziehungen. Und für die Transaktionsanalyse kommt hier der zweite Mechanismus zum Vorschein, den auch bereits Berne formulierte, aber vergleichsweise weniger Bedeutung zukommen ließ: die Vertragsorientiertheit der Transaktionsanalyse. In diesem Zusammenhang ist bei der Autonomie auch stetig mehr von der „bezogenen Autonomie“ (Schlegel) gesprochen worden.

Konsequenzen

Doch was heißt dieser Schwerpunktwechsel: Als neue Betonung der Transaktionsanalyse als eine Lehre von den Beziehungen, statt einer Lehre von den Entscheidungen, liegt die Transaktionsanalyse ganz im Zeichen der Zeit. Ulrich Bröckling hat bereits in den 2000er Jahren festgestellt („Das Unternehmerische Selbst“, später darauf aufbauend ausführlicher „Gute Hirten führen sanft“), dass der sog. Kontraktualismus ein viel größeren gesellschaftlichen Umfang erreicht habe als weithin angenommen. Ähnlich der Ausgreifung der Transaktionsanalyse aus den therapeutischen Räumen in die Alltagskommunikation jedweder gesellschaftlicher Kontaktflächen (vgl. die Anwendungsfelder der TA-Organisationen), gilt das für das kontraktuell fundierte Beziehungsverältnis in diesen Anwendungswendungsfeldern (Familie, Schule, Verwaltung, Arbeitsplatz, Altenpflege etc.,).

Seine Diagnose lautete u.a., dass der allergrößte Anteil sozialer Beziehungen mittlerweile umgestellt wurde auf vertraglich fundierte Beziehungen, sowohl die Beziehungen auf den Märkten, auch den Arbeitsmärkten, als auch in Familien (Was magst Du heute Abend zu Essen? Was willst Du heute in der Schule anziehen?, Wohin fahren wir in den Urlaub?; Fragen, prozessiert in Aushandlungsprozessen), Schulen, Kindergärten (Kontraktpädagogik!), generell in Organisationen (Feedback!, Alle werden zu Business Units!) und auch in der staatlichen Organisation. Die Verwaltung wandelte sich in im Zuge der Hartz-Gesetze und stellte ihre Beziehung zu den ehemaligen Sozialhilfeempfängern um, so dass sie als Agentur mit den Bürgern als Kunden in Kontakt kam und z.B. Eingliederungsvereinbarungen abzuschließen bereit war.

Doch dieser Wechsel von Vertrauens-, Kooperations- und Traditionsbeziehungen hin zu vertragsbasierten Beziehungen hat eben auch einen Preis und einen blinden Fleck, den es sich lohnt anzuschauen. Werden Beziehungen auf Verträge umgestellt, sind sie prinzipiell jederzeit aufkündbar. Die unterm Banner der Autonomie abgerungene Entscheidungsgewalt wird in Vertragsbeziehungen zum Einfallstor für Wettbewerb und Konkurrenz. Wer wählen darf und kann, muss aus- und abwählen. Wer tauschen kann, es aber nicht tut, obschon der Nutzen für alle sichtbar ist, muss Gründe vorbringen können. So werden Städte, Räume, Events, Bekannte, Freunde, Familienmitglieder zu wählbaren Einheiten, zwischen denen ich mich entscheide – und entscheiden muss. Andreas Reckwitz hat die Konsequenzen als Singularisierungsprozesse, kulturalisierende Prozesse der Auf- und Abwertung beschrieben. Kein Wunder, dass heute Alle und Alles um WERTSCHÄTZUNG buhlt und wie selbstverständlich dieser an sich neutrale Begriff als Aufwertung verstanden wird.

Möglicherweise ist hier eine Begründung erkennbar, weshalb der postmoderne Mensch in den postindustriellen Gesellschaften sich in seinen Beziehungen stets im Wettbewerb sieht, der zu Sichtbarkeits- und Anerkennungszwängen führt, deren Mechanismen eben nicht in seiner Persönlichkeit liegt, sondern in seinen sozialen Umständen. Wenn alle Beziehungen und Organisationszugehörigkeiten auf Verträge umgestellt sind, ist es ein Gebot der Vernunft, die vorhandenen, d.h. gewissermaßen angeborenen, eingeführten, tradierten Beziehungen (jederzeit!) zu hinterfragen und zu gestalten. Und dabei dem sozialen Fakt der Gestaltbarkeit (Alle wissen darum!) ausgeliefert zu sein. Die Freiheit der Möglichkeiten schafft den Zwang zu ihrer Nutzung. Sich nicht um einen Wohnort zu kümmern, der eine bessere Schulbildung ermöglicht, ist begründungswürdig. Sich nicht von einem Langweiler zu trennen, ebenfalls. Und auch die Auswanderung wird einem nahegelegt, wenn das Klagen über die staatlichen Verhältnisse überhand nimmt. Hier geht es nicht um die Berechtigungen, sondern um die Zwänge und sozialen Druckverhältnisse, die aus ebenjenen erwachsen. Wer also das eine will und fördert, erhalt auch das andere – und sollte nicht überrascht sein.

Pointe

Die Pointe ist, dass unter dem Gesichtspunkt der Autonomie der Einzelne nicht nur Vertragspartner ist, sondern auch Vertragsgegenstand. Denn seine Beziehungsgestaltungen, seine sozialen Verträge (zu denen er sich entschieden hat), sind maßgebliche Grundlage für die soziale Einschätzung (Anderer!), inwiefern er autonomieangemessen lebt.

Das lässt sich z.B. am sozialen Phänomen „Selfie“ und „digitales Profil“ verdeutlichen: Der soziale Druck, der sich im digitalen Profilieren auf sozialen Medien zeigt, erscheint in diesem Lichte als eine paradoxe Konsequenz autonomiegetriebener Freiheiten, deren Ausübung (sozial-)vertraglich ausgeübt werden. Das postmoderne Individuum steht im Wettbewerb mit all den anderen und bewirbt sich um die besten Vertragsabschlüsse, die lediglich auf Zeit geschlossen werden. Aus dem physischen erlebbaren Lebensabschnittsgefährten ist der digitale Liker geworden, der lediglich für einen Bruchteil einer Sekunde seine Zuneigung bekundet hat, bekunden kann und bekunden will.

Autonomie als therapeutisches Konzept hat den Weg zum Kulturgut angetreten mit Nebenwirkungen, wie es sich für ein gut wirksames Medikament gehört. Es ist die Kehrseite der Freiheitsmedaille, dass sich das befreite Individuum im Drang nach Beziehungsverträgen aller Art der ständigen Bewertung Anderer ausgesetzt sieht und sich um Aufmerksamkeit und Beachtung bemüht, ja geradewegs auf dem Jahrmarkt der Vertragsabschlüsse einer permanenten WERTSCHÄTZUNG aussetzen muss.

Da ist es kein Wunder und von dieser Warte her ein Treppenwitz der Transaktionsanalyse, dass der allseits vernehmbare Ruf nach MEHR WERTSCHÄTZUNG genau das ist, der Wunsch als Mensch in seinem – überraschenderweise keineswegs natürlichen, sondern kulturell bedingten – Wert geschätzt zu werden.

xxx

Hinterlasse einen Kommentar