Weshalb es ohne Gefühl einfach nicht geht!

Gefühle und Emotionen in der Mediation

25 Grundlagen von Mediation (18)

Vieles, was Menschen für Gefühle halten, sind Denkfehler. (B. Schmidt)

Um das Thema „Gefühle in der Mediation“ ranken sich die größten Mythen. Das hängt freilich auch damit zusammen, dass beim Thema „Gefühl“ generell häufig Denkfehler die Diskussion bestimmen. Es gibt nicht viele Themen, bei denen sich die Argumentationskette wie eine selbstreflexive Schlange selbst umwindet und… zubeißt. Aber gefühllos wie sie ist, merkt’s sie nicht!

Fest steht: Ohne Gefühl geht’s nicht. Weder der Konflikt noch dessen erfolgreiche Bearbeitung, egal auf welcher Ebene, verläuft jenseits der Gefühlswelt. Ganz im Gegenteil, jeder Kampf, jeder Krieg, auch die sportliche Auseinandersetzung bedient sich der Emotionen und Gefühle, heizt sie an, lässt sie überkochen und damit körperliche Energien frei werden. Aber auch auf der Ebene der Delegation, der Mediation und erst recht beim Verhandeln bedarf es der Emotionen und Gefühle.

Ohne Gefühle könnten wir uns nie entscheiden – Das vergessen die Rationalisten.

Ohne Gefühle könnten wir uns nie entscheiden! Das vergessen die Rationalisten. Ihr Irrtum besteht darin zu glauben, dass Entscheidungen frei von Emotionen und Gefühlen sein sollten, um besonders gut oder richtig zu sein. Tatsache ist jedoch, dass ohne Gefühle und Emotionen gar keine Entscheidung möglich wäre, weil wir kein Gespür für das Richtige und Falsche hätten. Aber das muss nun erläutert werden. Denn so ganz ohne mentalen Bezugsrahmen, der die Begriffe

- Wahrnehmungen

- Emotionen

- Gefühle

- Denkgefühle

- Ersatzgefühle

umfassen sollte, geht es nicht. Deshalb widmet sich der 18. Beitrag der Grundlagen von Mediation diesem Themenbereich, der in der Mediation stets aktuell sein wird.

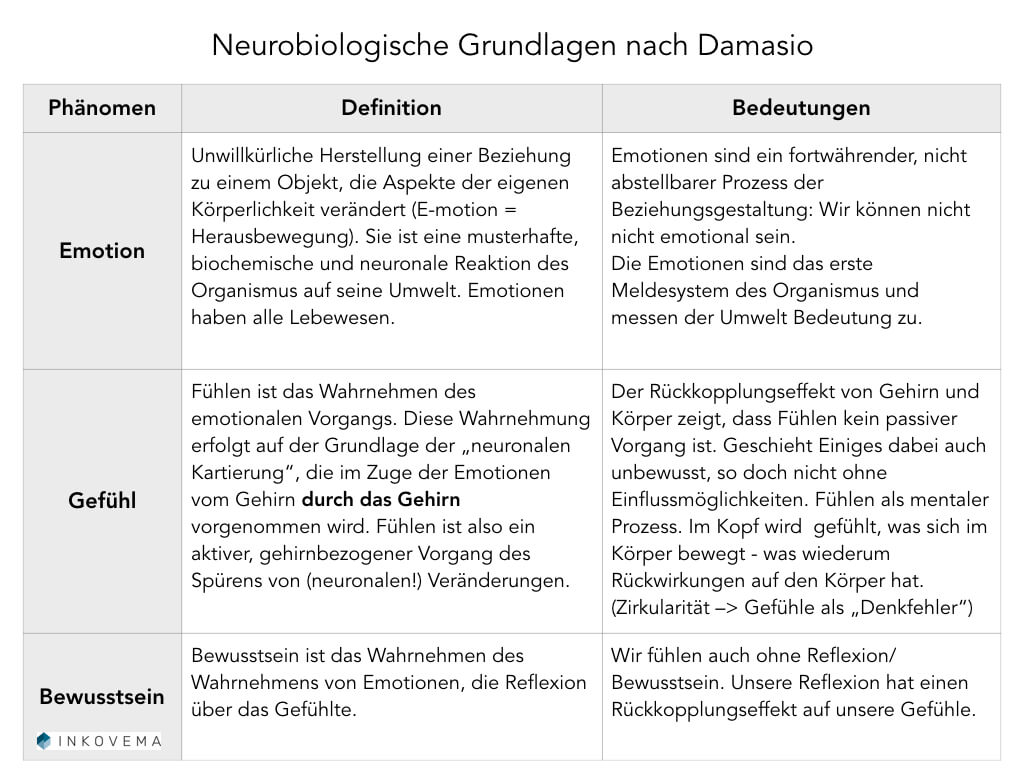

1. Neurobiologische Grundlagen nach Damasio

Um Emotionen und Gefühlen sinnvoll zu konzeptualisieren, lohnt es sich, ein paar neurobiologische Grundlagen heranzuziehen. Ich stütze mich dabei vor allem auf die Ausführungen von Antonio R. Damasio, der vor nicht allzu langer Zeit eine Reihe von Büchern dazu verfasste: Descartes‘ Irrtum (1994); Ich fühle, also bin ich (1999); Der Spinoza-Effekt (2204).

2. Allgemeine Funktionen von Emotionen und Gefühlen

Emotionen sind funktionale Steuerungsprozesse unseres Lebens und das erste „Meldesystem des Organismus“ über Veränderungen in der Umwelt.

- Sie üben eine regulatorische Funktion aus, die ganz ursprünglich für das weitere Überleben bedeutsam ist. Der Körper dient den Emotionen als Bühne. Anders als Schauspieler, die ihre Bühne wechseln können, bleiben Emotionen jedoch eng mit unserem Körper verbunden. Das Gehirn nimmt die Inszenierung der Emotionen wahr und reagiert darauf. Das Erleben von Emotionen führt dann zu einer reflexiven Wirkung auf den Körper. Die Gehirnaktivität beim Fühlen ermöglicht die Wahrnehmung, was wiederum die Grundlage für Aufmerksamkeit bildet. Emotionen lenken unsere Aufmerksamkeit auf Probleme, die bereits begonnen haben, sich abzuzeichnen, und motivieren den Organismus, sich an die veränderte Umwelt anzupassen. Emotionen zeigen, wie Menschen sich zu ihrer Umwelt verhalten, und bilden somit die Basis für unser spezifisches Denken, Planen und Entscheiden. Diese Funktion ist nicht ausschaltbar; unsere Entscheidungen sind immer auf emotionalen Grundlagen begründet.

- Emotionen, die Wahrnehmung der Emotionen sowie die Bewusstwerdung dieser Prozesse stellen ein funktionales Kontinuum dar und begründen eine Bewertungskette des Organismus „Menschen“, die bedürfnis- und interessenorientiert ist. Das hat Bedeutung für das Konflikt- und Verhandlungsmanagement.

- Aus der Perspektive der Umwelt lassen sich Emotionen und Gefühle als Kontakt- und Kommunikationsmittel des Organismus verstehen, die darüber hinaus auch – vermittelt durch die Herstellung von Oxytocin und endogene Opioide etc. – Bindungsverhalten verursachen. Dazu immer noch lesenswert Joachim Bauer: Das Gedächtnis des Körpers (2202); Warum ich fühle, was du fühlst (2205); Prinzip Menschlichkeit (2006). Obschon die Bedeutung der Spiegelneuronen mittlerweile relativiert wird oder gar werden muss(?), vgl. dazu Gregory Hickok, Warum wir verstehen, was andere fühlen (2015).

3. Grundgefühle, Soziale und komplexe Gefühle

Soziale Gefühle sind das Ergebnis eines originären Lernprozesses, der im Austausch mit anderen und durch (Nach-)Denken, also Reflexion erfolgt. Dazu lassen sich Gefühle der Scham und Schuld zählen, aber auch des Vertrauens und der Gelassenheit. Komplexe Gefühle sind Resultate von Reflexionsprozessen und damit Zeugnisse von individuellen Bewusstwerdungs- und Entwicklungsprozessen. Grundlegend allerdings lassen sich – vor allem für die Arbeit in der Mediation – vier Grundgefühle benennen, die besonders in Konflikten und in Konfliktbearbeitungen relevant werden.

4. Die vier Grundgefühle

Vor allem im Kontext der Transaktionsanalyse werden vier Grundgefühle benannt, auf denen weitere, die oben kurz benannten sozialen oder komplexen Gefühle aufbauen.

Die vier Grundgefühle sind

- Angst,

- Ärger,

- Trauer und

- Freude.

Während Angst dazu dient, Kräfte und Energien zu mobilisieren, um Gefahren aus dem Weg zugehen, dient Ärger funktional dazu, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Trauer ermöglicht ihrerseits, Liebgewordenes loszulassen und Verluste zu „verarbeiten“. Gemeinsame Funktion dieser Gefühle ist es, das Problem der Anpassung an die veränderte Umwelt zu bewältigen.

Freude ihrerseits stellt sich als Gefühl ein, wenn Problemfreiheit besteht, in den seltenen Momenten, wo kein Druck der Anpassung an die Umwelt verspürt wird. Daher sind Momente des Loslassenkönnens bzw. Losgelöstseins das Ziel jedweder Meditation, obschon die Vorstellung eines solchen Ziels durch Anpassungsdruck Freude geradewegs verhindern könnte. Jeder, der sich auf diesen WEG DES NICHTGEHENS begibt, erlebt diese Paradoxie.

So lassen sich die Grundgefühle nicht nur mit den Anlasssituationen in Zusammenhang stellen, sondern auch ihre zeitlichen Bezüge sowie Funktionsweisen.

5. Denkgefühle

Gefühle sind, das deutete sich bereits an, auch Denkgefühle, d.h. sie werden geprägt, entwickelt und formuliert durch Gedanken und Bewertungen. Das ergibt sich aus der Kette Situationswahrnehmung – (Bewertung – Gefühl) – Verhalten (Mohr). Oftmals sind die Bewertungsprozesse nicht eindeutig oder bewusst. Deshalb kommt es darauf an, dass die Identifikation mit einem Gefühl ebenso hinterfragt und überprüft wird wie die Identifikation mit einem Gedanken.

Die in der Mediation veranlasste Entschleunigung in der Konfliktbearbeitung zielt vor allem auf die Einflusswirkungen von Gedanken auf Gefühle und andersherum ab. Wer dabei zu schnell ist, kommt durcheinander.

Da Gefühle persönliches Hoheitsgebiet sind, ist hier in Mediationen besondere Vorsicht geboten. Während Gedanken als Bauelemente von Ideen- und Schlussfolgerungssystemen gelten, über die zu debattieren möglich ist und zu denen man auch eine ablehnende eine Meinung haben darf, gilt das im Alltagsverständnis für Gefühle keineswegs. Gefühle gelten als unumstößlich, ehrlich, unverrückbar. Sie sind zu akzeptieren und immer und überall wahrhaftig. Wer mit seinen eigenen Gefühlen argumentiert, liegt vielleicht mal falsch, hat aber stets recht.

Gerade weil Gefühle und Gedanken so eng miteinander verwoben sind, sich „gegenseitig“ beeinflussen, ist es erforderlich, die Konfliktbearbeitung zu entschleunigen, damit die Wirkungen auch eintreten können. Um heikle Probleme und hitzige Konflikte lösen zu können, ist es generell vonnöten, den inneren Beobachter zu installieren und wirken zu lassen, denn er ist es, der die Wirkungen zwischen Gedanken und Gefühlen transportiert. Er ist wie der Schlüsselmeister, den man die Arbeit machen lässt, so dass Beruhigung, Klarheit und Gelassenheit eintreten können.

6. Ersatzgefühle

Ersatzgefühle sind ein originäres Konzept der Transaktionsanalyse (TA).

Ersatzgefühle sind das Spezifikum der TA.

Das Konzept ist aber gerade für die Arbeit in der Mediation bzw. auch im vermittelnden Konfliktmanagement in anderen Kontexten besonders hilfreich. Ich kann jeder Führungskraft nur empfehlen, sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen und seine Führungsarbeit daraufhin zu überprüfen.

Was Ersatzgefühle sind

Von einem Ersatzgefühl spricht die TA, wenn ein Gefühl statt eines anderen wahrgenommen und/oder ausgedrückt wird, weil dieser Ersetzungsprozess (unbewusst) als sozial erwünscht erlebt bzw. das Ausgangsgefühl als unerwünscht erlebt wird. Die Transaktionsanalyse unterscheidet also zwischen authentischen Gefühlen und Ersatzgefühlen. Authentisch sind Gefühle, die situationsangemessen und gewissermaßen spontane Reaktionen sind. Situationsangemessen sind Gefühle, die als Reaktion auf aktuelle Ereignisse entstehen und die der ursprünglichen Funktion von Gefühlen dienlich sind.

Ersatzgefühle sind für die Gefühlswelt, was Vorurteile für die Ideenwelt sind – wahre Blockierer und Verhinderer.

Ersatzgefühle sind alte Lösungsversuche für Problemsituationen der Vergangenheit, die heute nicht mehr aktuell sind. Sie sind die stereotypen Lösungsversuche, die dysfunktionalen, aber bekannten und „bewährten“ Gefühlsreaktionen von heute. Sie verursachen genau das Unwohlsein, das im Konflikt den anderen angelastet wird. Sie sind gewissermaßen die Vorurteile der Gefühlswelten.

Funktionales Gefühlserleben hingegen verursacht kein dauerhaftes Unwohlsein, sondern wirken bei allem Schmerz befreiend und entlastend. Die stete Ersetzung eines funktionalen und authentischen Gefühls mit einem Ersatzgefühl verläuft unbewusst, weshalb das Ersatzgefühl von der Person selbst als „echt“ erlebt wird. Genau hier bewirkt aktuelle Konfliktbewältigung auch Persönlichkeitsentwicklung und genau hier wirkt Mediation transformativ. Das Konzept der Ersatzgefühle zeigt am deutlichsten, weshalb TA-fundierte Mediation zum Stil der transformativen Mediation gezählt werden muss.

Wie Ersatzgefühle entstehen

Ersatzgefühle sind Ausdruck eines vergangenen sozialen Lernprozesses. Unser Gefühls(er)leben ist weit mehr sozial und kulturell bedingt als wir oftmals annehmen. Wir lernen schon frühzeitig, welche Gefühle in unserem sozialen Umfeld, vor allem von unseren Bezugspersonen, bevorzugt, erwünscht oder auch erlaubt sind und welche abgelehnt und verboten erscheinen oder auch tatsächlich werden. Wir lernen, welche Gefühle existieren (dürfen) und wie wir mit diesen Gefühlen umzugehen haben. Wir kreieren im Kontakt mit anderen unseren persönlichen Gefühlsfilter. Bei einigen sind bestimmte Gefühle nicht erlaubt zu fühlen, während bei anderen diese Gefühle lediglich nicht zum Ausdruck gebracht werden dürfen. Oder aber bestimmte Gefühle dürfen nicht mit bestimmten Verhaltensweisen ausgedrückt werden, dafür aber mit anderen.

Mechanismen des Lernens sind einerseits Ge- und Verbote („Heul‘ nicht rum!“), andererseits auch Zuschreibungen („Du bist müde!“, statt z.B. ärgerlich.), aber auch das Modell-Lernen an sich, so dass Kinder die Ersatzgefühle der Bezugspersonen „übernehmen“.

So wird verständlich, dass „Großstadt-Cowboys“ weder weinen, noch sonst Schmerzen kennen, weil sie frühzeitig gelernt haben, dass „Indianer“ auch keine Schmerzen kennen und sie schon überhaupt nicht zeigen würden. Dafür dürfen sie aber verwirrt und verschlossen daherkommen oder auch mal ordentlich Ärger machen. Auf der anderen Seite dürfen „kleine Prinzessinnen“, die (für Prinzen) süß sein sollen, nicht wütend oder ärgerlich werden: Traurigkeit oder eine depressive Verstimmung wird ihnen aber zugestanden. Generell lässt sich aber wohl sagen, dass sich derartige Stereotype zunehmend auflösen und sich mit der neosexuellen Revolution der letzten zwanzig Jahre durchaus neue etablieren können.

Welche Funktion und Wirkungsweise Ersatzgefühle haben

Ersatzgefühle haben im Ursprung den Schutz der Person zum Sinn. In einer Situation der Abhängigkeit und des Ausgeliefertseins sind Ersatzgefühle sinnvolle Anpassungen, die das soziale Überleben und Integrieren sichern. Im Erwachsenenleben, dem viel bemühten Hier und Jetzt jedoch, ist der Schutzmechanismus aus Gewohnheit (und rationalisierter Überzeugung) aktiv, jedoch unnötigerweise, unangemessen und oftmals übertrieben. Ihre Wirkungsweise entspricht dann eher einem „selbstgewählten Gefängnis“.

Für andere wirken Ersatzgefühle zuweilen wie Manipulationsversuche, sogar mit einer erpresserischen Note. Dieses sog. Racket-Verhalten ist dann Ausdruck eigener Passivität, das andere (unbewusst) zum Handeln veranlassen soll.

Bei der „beleidigten Leberwurst“ wird schnell deutlich, wie machtvoll der Rückzug unter Schluchzen und mit Türknallen ist, wie vorwurfsvoll und verwirrt die Zurückgebliebenen sich bemühen, wieder aktiv, aber gleichwohl vorsichtiger werden. Generell sind die übertriebenen großen Gefühlsgesten („Das halte ich nicht länger aus“, „Schon immer wollte ich Dir mal meine Meinung sagen…!“ etc.) eher ein Indiz für Racketverhalten, bei denen die Ersatzgefühle zunächst gesammelt und dann mit einem Male ausgezahlt werden (Einlösen des vollgestopften Rabattmarken-Heftes).

Da wir (irrigerweise) annehmen, dass andere unsere Gefühle machen (können), schieben wir denen auch die Schuld zu (z.B. „Du machst mich wütend!“; „Da muss man ja verzweifeln.“). Das Konzept der Ersatzgefühle macht z.B. in Mediationen darauf aufmerksam, dass die Akteure für ihre Gefühle und ihr Gefühlserleben selbst verantwortlich sind – bei aller sozialer und kultureller Kontextgebundenheit. Und es stellt eine der wichtigsten Aufgaben in Mediationen dar, diese Gefühlswelten zu moderieren – denn auch sie stehen in einem Kommunikationsverhältnis, bei dem auch die gesamte „Herkunftsgeschichte“ anwesend ist. Das macht dieses Arbeitsfeld für Mediatoren zu den komplexesten Aufgabenbereichen – und zu den spannendsten obendrein.

Woran sind Ersatzgefühle zu erkennen

Ersatzgefühle haben atmosphärisch den „falschen Ton“ und einen „faden Geschmack“. Ihre Tendenz zur Wiederholung lässt uns aufhorchen. Ersatzgefühle erscheinen künstlich und führen zum vagen Eindruck, selbst ausgebeutet zu werden.

Folgende Fragen sind hilfreich und können beim Spuraufnehmen helfen:

- Bekomme ich oder andere ein ungutes Gefühl angesichts des anderen Gefühlsausdrucks? Fühle ich mich ausgebeutet?

- Steht der Anlass mit dem vorgebrachten Gefühl in einem plausiblen, funktionalen Zusammenhang? Lässt sich aus dem Gefühlsausdruck der Keim einer konstruktiven Lösung ableiten? (Auf Verlust kann man zeitweise ärgerlich reagieren, funktional angemessen ist allerdings Trauer und Schmerz. Der Ärger sollte also kurzfristig abklingen, ansonsten riecht das nach einem Ersatzgefühl.)

- Hat das Gefühl bzw. der Verhaltensausdruck eine Wiederholungstendenz?

- Riecht der Gefühlsausdruck und die Verhaltensweise nach einer Position des Dramadreiecks?

Wie mit Ersatzgefühlen konstruktiv umgehen

Es lohnt sich zu einer konstruktiven Kommunikation auch auf Gefühlsebene beizutragen. Dazu gehört es zunächst, Rackets nicht zu fördern und im Zweifel jede weitere Intervention zu unterlassen. Denn Ersatzgefühle sind ein hochkomplexes und -sensibles Thema. Ihr Ersatzcharakter wird gerade nicht gefühlt oder bewusst wahrgenommen. Auch wertschätzende Konfrontationen werden schnell als herzlos erlebt, verletzend und arrogant.

Niemand gibt seine Ersatzgefühle einfach so ab. Schließlich wäre das ein einschneidender Verlust. Deshalb wird oft zunächst (ersatzweise) mit Ärger reagiert.

Oberste Leitlinie für den sozialen Umgang mit Ersatzgefühlen ist die Eigenbeobachtung und -klärung. Wo haben wir selbst Schwierigkeiten mit bestimmten Gefühlen, deren Ausdruck Trübungen unterliegt?

- Gegenüber Ersatzgefühlen ist Respekt und Anerkennung (auch in der Nichtbeachtung!) die sicherste Reaktion. Lassen Sie sich nicht beirren. Respekt für das „(Anders-)Gewordensein“ des anderen ist bedingungslose Voraussetzung für einen konstruktiven Fortgang.

- Wenig Beachtung für das konkrete Racketverhalten, volle Zuwendung gegenüber der Person!

- Auf Widersprüche nicht ohne klaren Beziehungsvertrag aufmerksam machen („Unter welchen Bedingungen ist es für Dich in Ordnung, dass ich dieses Thema anspreche?“; „Darf ich Dich auf Widersprüche im Rahmen dieser Mediation aufmerksam machen?“).

- Widersprüche vorsichtig, aber eindeutig ansprechen („Ich habe Dich vorhin traurig erlebt, nachdem Du kurz aufbrausend warst. Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich wütend sein. Was hat es mit Deiner Traurigkeit auf sich?“)

Zu den Denkgefühlen: Ich werde den inneren Beoabchter installieren. (bisher war ich immer der stille, von aussen Beobachtende). Danke dafür!

Vielen Dank, Kerstin, das klingt vielversprechend und sind doch gute Voraussetzungen. Viel Glück und gutes Gelingen dabei!

Danke Dir!

Und an den Ersatzgefühlen werde ich auch mal feilen.

…am besten mit einem Archäologen-Pinsel zunächst einmal „freilegen“ und sich die Dinge genau anschauen. Für Änderungen ist das eine gute und wertschätzende Vorleistung, die sich später in Zeit und Aufwand rentieren wird. Schön, dass Dich die Beiträge anregen, Kerstin.

Oh ja, das tun sie! Ich werde sie spätestens morgen in Ruhe weiter „durchforsten“.

Liest sich nach einem halben Jahr noch mal ganz anders. ☺ Sehr hilfreich sind auch „Die vier Grundgefühle und ihre Bezüge“. Danke! ☺

„Ich habe Dich vorhin traurig erlebt, nachdem Du kurz aufbrausend warst. Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich wütend sein. Was hat es mit Deiner Traurigkeit auf sich?“- das muss man erst einmal hinkriegen in einer Mediation! Stelle ich mir echt schwer vor, aber wir üben das sicher .

Die Funktion und Wirkungsweise ist mit der beleidigten Leberwurst schon gut geschrieben. Auch die Ansicht, dass man meint, andere seien für die eigenen Gefühle verantwortlich trifft so häufig zu, dass man es eigentlich jedem nahe legen sollte…. Würde sicher manche Ehe retten und Scheidungen verhindern.