Was Mediatoren antreibt: Vermittlung, Ausgleich, Transformation als Leitideen der Mediation

25 Grundlagen von Mediation (7)

Beitrag anhören:

Mediatorinnen und Mediatoren müssen sich schon etwas einfallen lassen, damit die Konfliktinvolvierten sie bei der eigenverantwortlichen Konfliktbearbeitung dabei sein lassen!

Es ist ja ohnehin schon schwer genug, geradezu unangenehm. Zuweilen peinlich oder ärgerlich, aber immer irgendwie lästig. Wer erlebt sich schon gern in Konflikten. Und dann bietet sich auch noch ein Dritter an, der nichts entscheiden will, aber irgendwie Hilfe verspricht – natürlich gegen Honorar!

Die anderen bekannten Dritten im Konflikt richten wenigstens die Parteien oder schlichten die Angelegenheit. Aber was tun Mediatoren? Was haben sie zu bieten? Ich meine, Mediatoren stellen für gewöhnlich ziemlich zu Beginn eindeutig klar, dass sie den Konflikt nicht entscheiden werden und sich mit Lösungsvorschlägen auch noch zurückhalten wollen. Was ist das für eine Arbeitseinstellung? Welche Dienstleistung beginnt mit der Ansprache, sich über Lösungen bewusst keine Gedanken zu machen?! Und Mediatoren meinen das auch noch genau so. Sie betonen es sogar, als wäre es die Werbeansprache schlechthin! Welche Grundideen und Basisannahmen genau dazu führen, darum geht es in diesem Beitrag, der Nr. 7 aus der Reihe – 25 Grundlagen von Mediation.

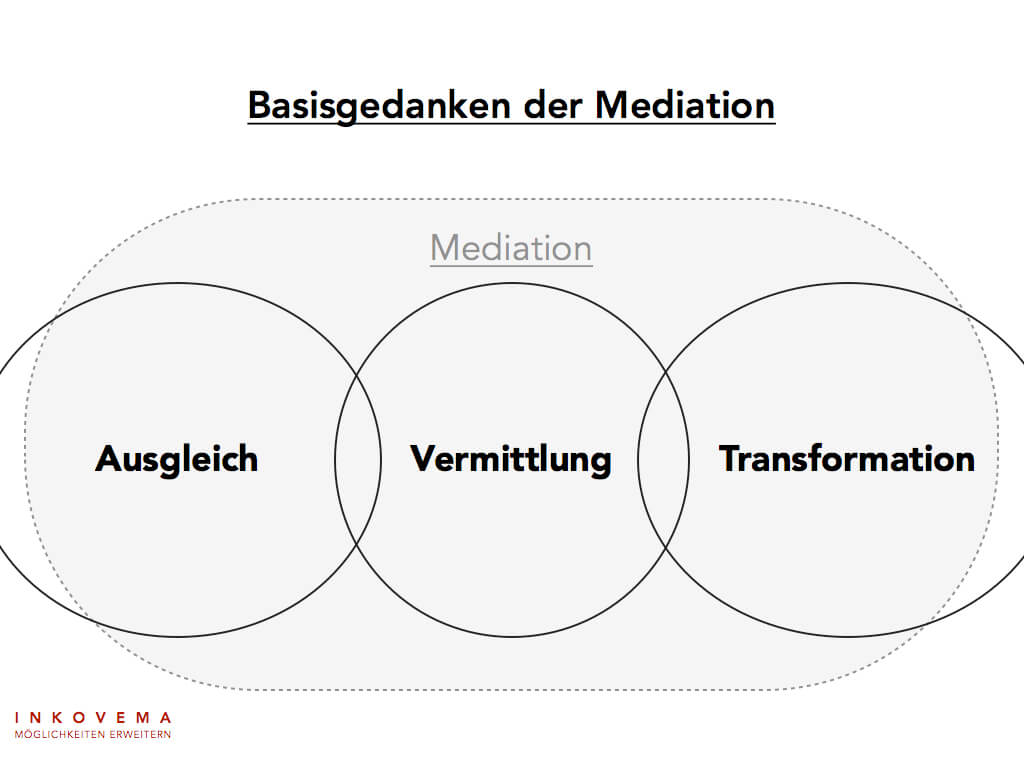

Die drei Leitideen der Mediation – Ausgleich, Vermittlung, Transformation

Mediation ist ein bewusst strukturierter Kommunikationsprozess. Er möchte die festgefahrene Konfliktkommunikation – im Auftrag der Kommunikatoren(!) – verändern. Diese Sichtweise gibt wichtige Hinweise auf die komplexe und in sich widersprüchliche Aufgabenstellung für Mediatoren: Die Medianten beauftragen den vermittelnden Dritten, ihnen dabei zu helfen, einen veränderten Umgang miteinander zu erreichen, den sie ohne ihn nicht zu erreichen scheinen. Dabei darf und kann er ihnen nicht vorschreiben, wie sie sich zu vertragen haben. Vielmehr soll er auf Augenhöhe mit den Konfliktbeteiligten agieren.

Oder um es deutlich zu sagen: Der Mediationsauftrag wirft tradierte Vorstellungen von Lern- und Entwicklungsprozessen über den Haufen. Im Konflikt gibt es nicht eine Wahrheit. Wenn zwei sich auf Augenhöhe streiten, gibt es nicht das eine Richtige und Falsche, nicht denjenigen, der Recht hat. Recht ist eine Sache des richtenden Dritten, welchen nicht der Mediator darstellt! Der Mediator ist nicht der Wissende, der rechtbeanspruchende oder rechtsverkörpernde Dritte, der sein Wissen den Nichtwissenden, aber Willigen und Lernbereiten mitteilt.

Der ideale Mediator agiert auf Augenhöhe, sowohl in der Sache als auch in der Sprache. Mediatoren agieren, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, auf der Grundlage von konstruktivistischen Ideen. Dabei bedarf es einer perspektivischen Sichtweise auf die Welt. Diese Perspektivenvielfalt ist für die Mediation unabdinglich.

Deshalb gilt grundsätzlich: Eine Wahrheit ist nicht genug. Her mit Euren Welt- und Wertvorstellungen! Breitet sie aus, haltet nichts zurück. Aber seid Euch bewusst, dass das genauso für die Anderen gilt. Und es ist gemeinsame Aufgabe, daraus etwas Sinnvolles zu gestalten. Und deshalb gibt es viel zu bedenken, viel aus-zu-reden, viel zu hören und noch mehr zu vereinbaren. Es gilt zu klären, wie sich zukünftig vertragen wird, um auch weitere Konflikte zu vermeiden.

Damit ist schon das Wesentliche zu den Grundideen der Mediation gesagt. Aber wir brauchen es fassbarer. Mediatoren agieren als Geburtshelfer und Hebammen: Sie haben die Konfliktlösung nicht erschaffen, sondern verhelfen ihr lediglich zur Existenz. Dabei können auch Mediatoren grundsätzlich keine Verantwortung für das Ergebnis übernehmen, wohl aber für den förderlichen (Geburts-)Prozess. „Grundsätzlich“ heißt, dass es natürlich auch Ausnahmen gibt. Mediatoren können sich nicht vollständig von Verantwortung freisprechen. Sie sollten den Einfluss, den sie auf den Verlauf des Geburtsprozesses ausüben, nicht unterschätzen, da ihr Handeln zur Ergebnisgestaltung beiträgt.

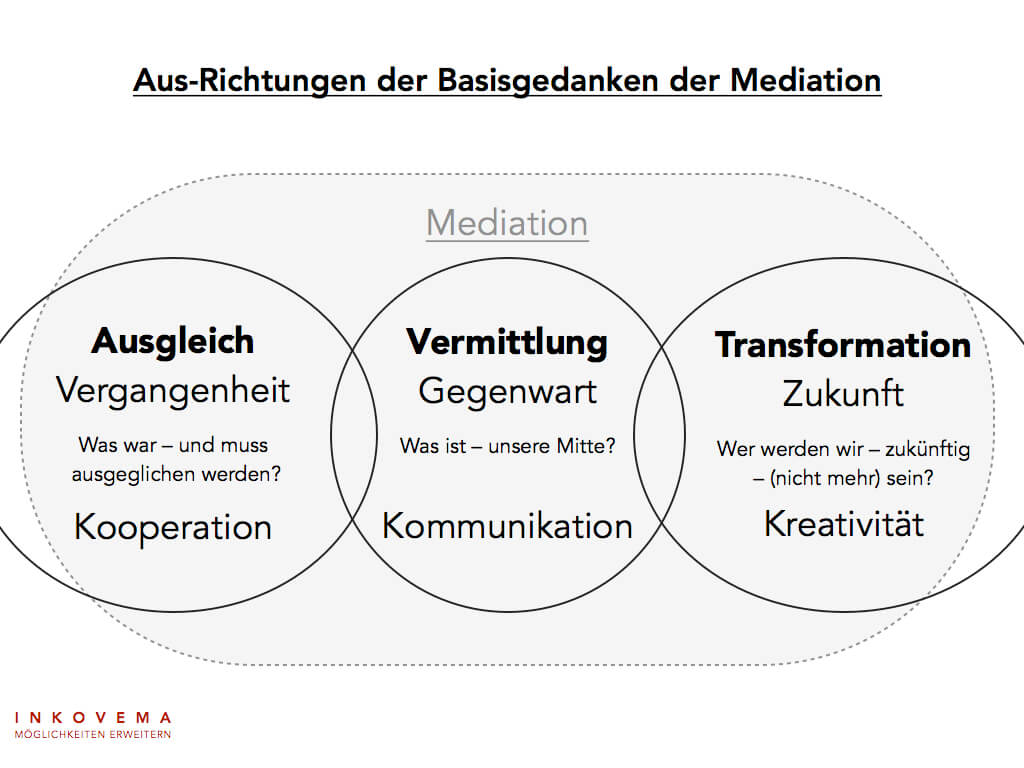

Das Gesagte lässt sich in drei handlichen Grundideen formulieren.

Mediation ist geleitet von der Idee…

– des Ausgleichs zwischen den Konfliktverstrickten

(Ausgleichsgedanke),

– der Vermittlung zwischen den Konfliktbeteiligten

(Vermittlungsgedanke) und

– der Entwicklung der Konfliktverwickelten

(Transformationsgedanke).

Diese werden von jedem vermittelnden Dritten in unterschiedlicher Gewichtung umgesetzt und entfalten auf diese Art ihren Einfluss auf den individuellen Mediationsstil. Die Basisideen können für die Mediatoren handlungsleitend sein, auch wenn das nicht ohne Weiteres in der Praxis deutlich wird.

(Hier findest Du einen eigenen Beitrag zu den Mediationsstilen, wenn sie Dich näher interessieren.)

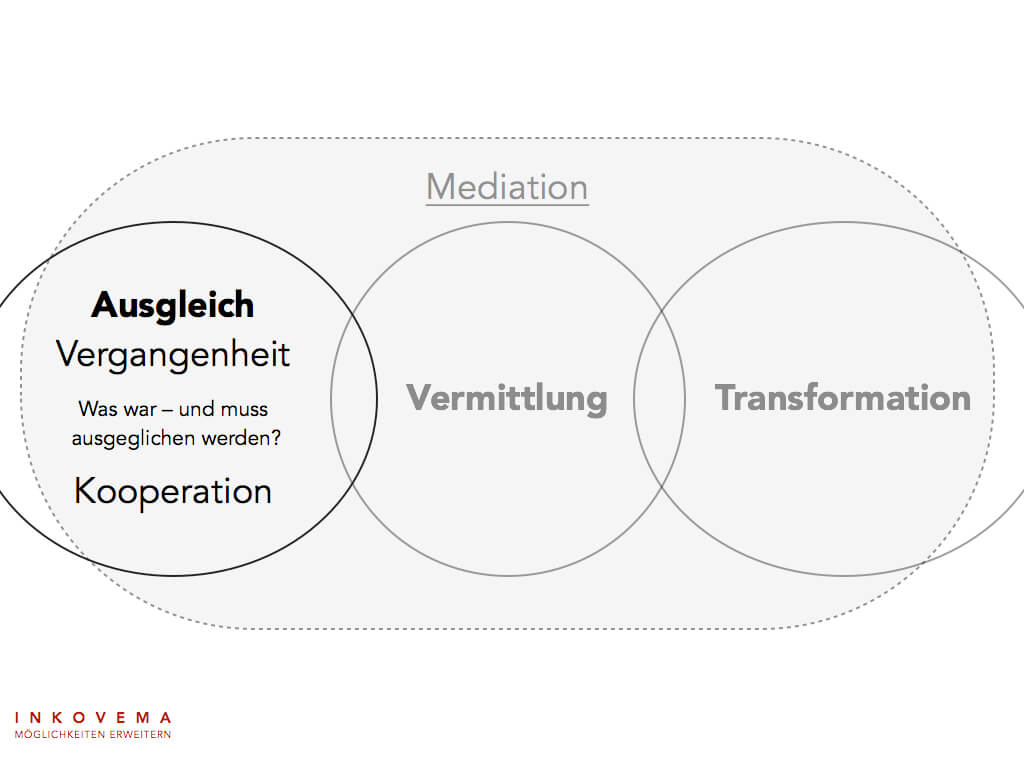

Ausgleich (oder: niemand entkommt der Vergangenheit)

Der Gedanke des Ausgleichs bedeutet, dass eine dritte Partei darauf achtet, dass empfundenes Unrecht, das durch vergangene Handlungen verursacht wurde, zwischen den Konfliktparteien ausgeglichen wird. Dies kann durch einfache Maßnahmen wie eine Offenheit für die Sichtweise des anderen, die Anerkennung dessen, wie der andere die vergangenen Ereignisse erlebt hat, oder sogar eine ausdrückliche Entschuldigung erfolgen. Diese Maßnahmen können beiläufig geschehen, werden jedoch vom Mediator kommunikativ markiert, um sicherzustellen, dass sie nicht übersehen werden und zu einem gemeinsamen, bewussten Bestandteil der Realität werden.

Der Ausgleichsgedanke holt, wenn auch kurzzeitig, die Vergangenheit der Verstrickten in die Mediation. Es ist der Ausgleichsgedanke, der den Mediator dazu veranlasst, zu entschleunigen, weil es noch offene Wunden und Verletzungen gibt, die beachtet werden wollen, die Entschuldigungen ein- und zur Versöhnung auffordern.

Auch wenn sie sich nicht unbedingt Freunde in der Mediation damit machen, tun Mediatoren gut daran, genau darauf zu achten und neue Vereinbarungen nicht vorschnell und unbedacht zu bezeugen. Oftmals dienen solche „Schlussstrich-Aktionen“ lediglich dazu, bestehende Verletzungen zu verbergen. Vereinbarungen, die auf schmerzhaften Verletzungen basieren, tragen in der Regel nicht dazu bei, eine langfristige Arbeits- oder andere Beziehung aufzubauen.

Interventionen, die einen Ausgleichsprozess im Sinn haben und die Involvierten anregen, ermöglichen letztlich, den gemeinsamen Fokus weg von der Vergangenheit auf die Möglichkeiten der Gegenwart zu richten. Die Parteien können – dank des Ausgleichs – die verletzende Vergangenheit „innerlich loslassen“ und sich der Gegenwart und Zukunft zuwenden.

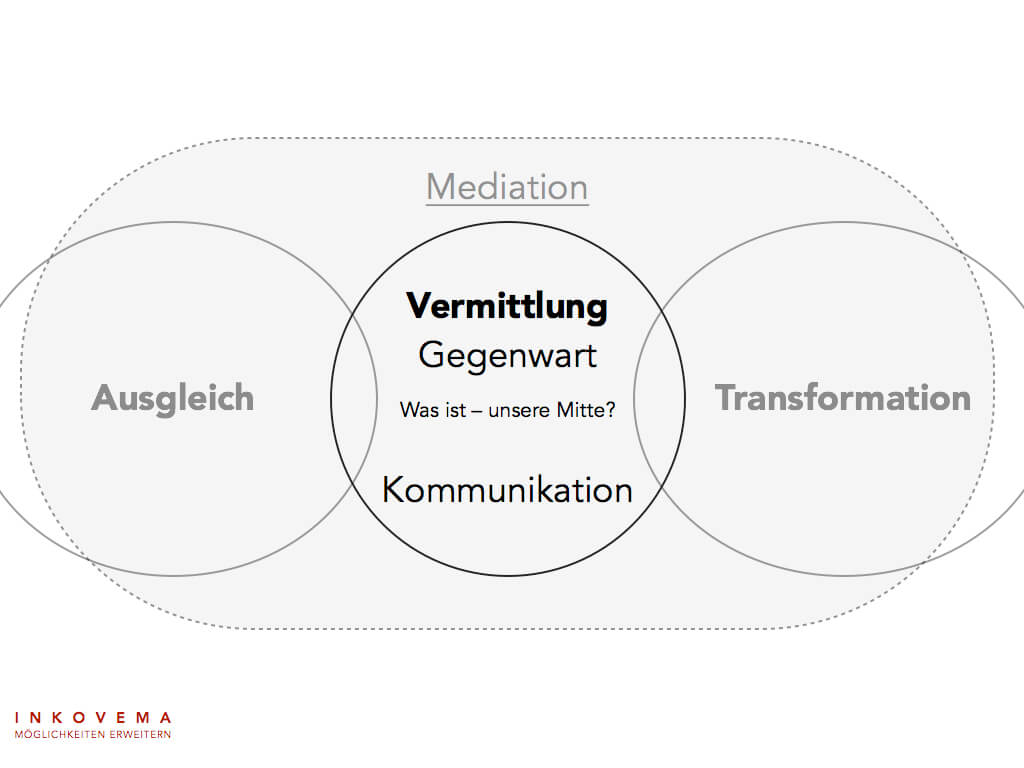

Vermittlung (oder: weshalb die gemeinsame Mitte nicht der Kompromiss ist)

Vermittlung bedeutet, dass der Dritte die Konfliktbeteiligten in ihrem Konflikt…nun ja, vermittelt. Der Dritte lotet ihre kommunikative Mitte aus und bringt die Beteiligten ausdrücklich dazu, Ihre Konfliktkommunikation zum Kommunikationsthema zu machen:

- Was tun Sie, wenn Sie streiten?

- Was möchten Sie sich mitteilen, wenn Sie sich anschweigen?

- Was meinen Sie, was der andere von Ihnen will, wenn er sich so benimmt?

Der Vermittlungsgedanke erinnert die Beteiligten daran, dass sie lediglich dann offene Wege sehen können, wenn Sie sich und ihren Umgang mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen ausdrücklich zum Gesprächsthema machen. Es ist eine bewährte Strategie, „die Sache zu klären“, indem man sich ihr nicht direkt widmet, sondern den Kooperationsprozess gemeinsam reflektiert.

Aus diesem Grunde führt eine gute Vermittlung auch nicht zu einem faulen Kompromiss. Gute Vermittlung weiß um die Notwendigkeit des Ausgleichs (s.o.). Vermittlung ohne Ausgleich führt ihrerseits lediglich zu Vereinbarungen, die auf unzureichend aufgelockertem Nährboden aufgepflanzt werden – und somit zu modern beginnen.

Sprachlich deutet sich bereits an, dass der Vermittlungsgedanke der Kerninhalt der Mediation (= Vermittlung) ist. Aber eben nur der Kern, zu dem stets ein „schützendes Umfeld“ in Form von Ausgleich und Transformation gehört.

Die Vermittlung ist für sich auch ein Element von Schlichtung. Deshalb verwundert es nicht, dass Schlichtung und Mediation häufig verwechselt oder synonym verstanden werden. Es handelt sich jedoch um zwei verschiedene Aufgabenstellungen für Konfliktdritte, die sich aus den verschiedenen Funktionsrichtungen ergeben. Doch das würde an dieser Stelle zu weit führen. Wichtig ist für den Moment: Mediation ist mehr als Vermittlung.

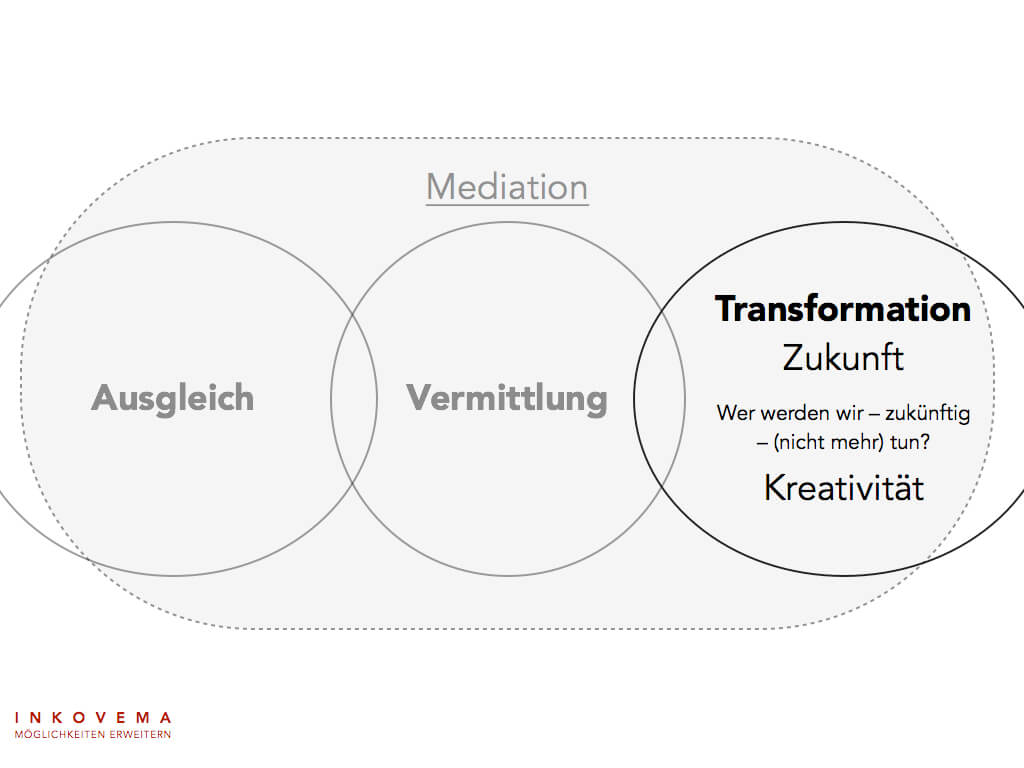

Transformation (oder: nachhaltige Entwicklungen entstehen aus Verwicklungen)

Transformation bedeutet, dass es in der mediativen Konfliktbehandlung auch um die Entwicklungsmöglichkeiten der sozial Verwickelten geht. Das muss nichts Großes sein, ist aber stets für die Individuen bedeutsam. Das gilt auch für die betroffenen Organisationen. Gerade bei Mediationen, die im Auftrag oder Rahmen einer Organisation stattfindet, können derartige „Lernmöglichkeiten“ auftreten.

Beispiel: Bei häufig auftretenden Konfliktthemen kann es für Organisationen wichtig werden, ihr Konfliktmanagementsystem zu optimieren bzw. den organisationalen Fokus darauf einzustellen. Diversity-Themen werden hier in Zukunft gerade in großen Betrieben und Konzernen bedeutsamer werden. Die gesellschaftliche Organisation „Staat“ etwa hat aus dem eigenen Konfliktaufkommen gelernt und fördert neben der juristischen Konfliktbearbeitung nun auch die Mediation als zusätzliche Möglichkeit.

Mediation ist auch im Selbstverständnis ausdrücklich ein Ort und eine Phase des verdichteten Lernens – und damit eine Möglichkeit von Persönlichkeitsentwicklung. Dieser Aspekt verliert sich zuweilen in der Praxis, weil der Konflikt beigelegt wird, wenn auch auf Wiedervorlage.

Der Transformationsgedanke allein würde nicht primär zu einer spezifischen Regelung für einen konkreten Einzelfall führen. Stattdessen verfolgt er eine Entwicklungslinie, die vom Einzelfall ausgeht. Der Einzelfall dient eher als Anzeichen für die Notwendigkeit einer Veränderung. Aus diesem Grund bietet das Mediationsverfahren als Ganzes eher einen Rahmen, in dem soziale Lernprozesse stattfinden sollen. In diesem Kontext nähert sich die Mediation der Pädagogik an, sollte jedoch darauf achten, ein Gleichgewicht zwischen Transformations- und Vermittlungsgedanken zu bewahren.

Dennoch, es ist der Transformationsgedanke, der darauf hinweist, dass sich nicht nur festgefahrene Positionen abschwächen und verändern können, sondern auch herausgearbeitete Interessen einer steten Veränderung und Neubewertung unterliegen. Das macht das Mediationsverfahren tatsächlich zu einem kreativen Prozess, zu einer Entdeckungstour, die Offenheit, vor allem aber Mut erfordert, um persönliches und soziales Neuland zu betreten.

Die Parteien erweitern in einer Mediation nicht nur ihr Handlungs- und Kommunikationsspektrum für den konkreten Konflikt, sondern (vermutlich) auch zukünftige Konflikte. Zugegebenermaßen hängt das stets von den Beteiligten ab sowie von der Art und Tiefe des Konflikts. Dennoch ist dafür letztlich maßgeblich, inwieweit die Beteiligten – angehalten durch den Mediator – dieser Möglichkeit von Mediation Raum und Zeit zugestehen. Von allein tritt persönliche Entwicklung nur unzureichend ein. Es bedarf hier schon der Aufmerksamkeit der Beteiligten, worauf ein guter Mediator zu achten hat. Eine nachhaltige, potenzialausschöpfende Mediation wird dennoch kaum ohne Transformationsaspekte gelingen.

Perspektivisch öffnet der Transformationsgedanke die Zukunft der Beteiligten und fordert die kreativen Möglichkeiten aller heraus:

- Was werden wir zukünftig anders machen?

- Was wollen wir gelernt haben?

- Was werden wir gelernt haben, wenn wir die Mediation abgeschlossen haben?

- Was möchten wir zukünftig nicht mehr erleben, weil wir ernsthaft annehmen können, das geklärt zu haben?

- Was ändert sich für mich persönlich durch diese Erfahrungen?

Diese Fragen zielen dabei weniger auf eine Reflexion der Geschehnisse an sich, sondern auf eine Kreation des Zukünftigen. Sie verwirklichen den Aspekt wahrer Gestaltung, fordern die Kräfte der Kreation und verwirklichen im Dienste unseres „social brain“ die neurobiologische Veranlagung zur Kreativität, einem wichtigen Faktor unserer Motivation.

Es ist deutlich geworden, dass die unterschiedliche Gewichtung dieser Basisgedanken einen entscheidenden Einfluss auf den praktizierten Mediationsstil hat. Querverbindungen sind hier also nicht zufällig, sondern liegen in der Ordnung der Dinge. Zusammengefasst stellen sich die Grundideen zur Mediation folgendermaßen dar:

Mal wieder feinste Lektüre!

Zu den drei Leitideen der Mediation – Ausgleich, Vermittlung, Transformation: Neu war mir, dass es im Konflikt nicht eine Wahrheit gibt (ich dachte immer, ich wäre im Recht ).Es gibt kein Richtig und kein Falsch, keinen der Recht hat. Und der Mediator ist nicht der richtende Dritte, hat aber das Recht als Sache. Sehr interessant und schreit nach mehr!

Dass Mediation die Möglichkeit von Persönlichkeitsentwicklung ist, kann ich, seit ich mich auf dieser Ebene damit beschäftige nur bestätigen, es passiert viel in meinem Umfeld.

Vielen Dank, Kerstin, das klingt ermutigt und verändernd. Viel Freude beim Entdecken weiterhin.

Vielen Dank! :-)