Dritte statt Tritte im Konflikt oder was Richter, Schlichter und Mediatoren im Konflikt bewirken

25 Grundlagen von Mediation (8)

2016 gaben Dominik Wahlig und Dr. Sascha Weigel dem Radiosender Detektor.fm ein Interview, bei dem es um die Rolle des Dritten (im VW-Dieselskandals) geht.

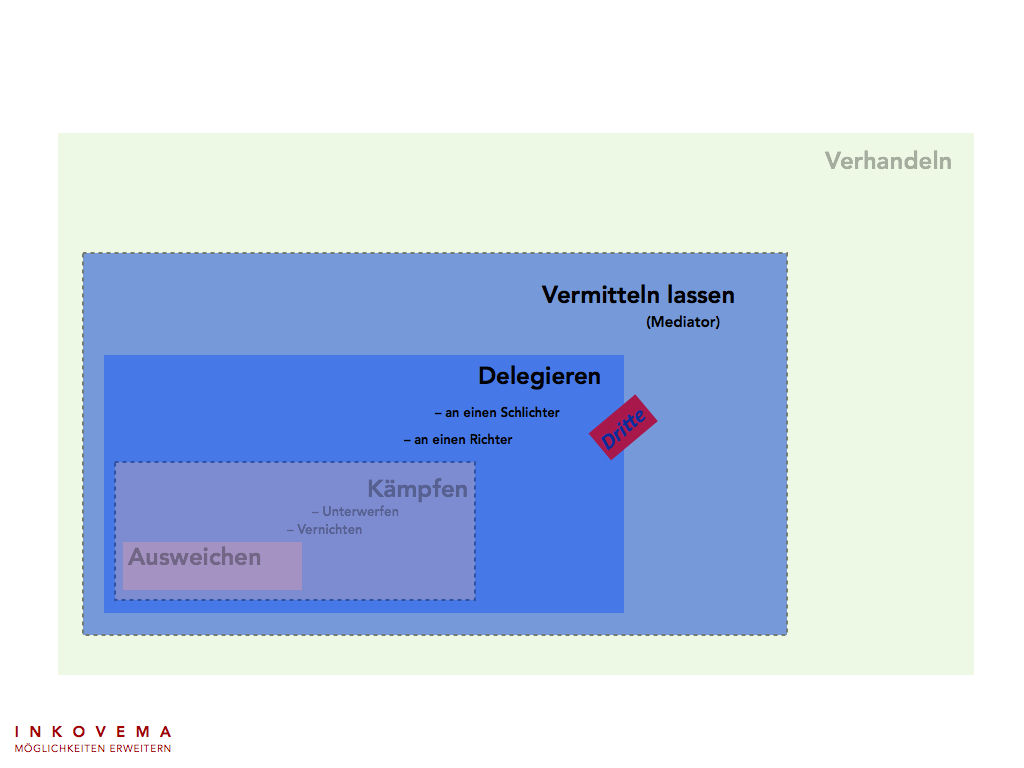

Im letzten Blogbeitrag (Grundideen von Mediation, Nr.7) habe ich begonnen, das Modell der Konfliktmanagement-Ebenen vorzustellen. Indem ich nun auf die sogenannten Konfliktdritten zu sprechen komme, verfolge ich diesen Plan weiter, werde aber erst im kommenden Beitrag das Modell in seiner Gänze darstellen. Noch möchte ich mich (mit Euch) in einem Teilbereich des Modells aufhalten und diese Gebiet aus der Nähe erkunden. Auf diese Weise gelingt es mir hoffentlich, die Komplexität diese Themas angemessen aufzubereiten .

Beschrieben habe ich das Gesamtkonzept bereits an anderer Stelle (–> hier mehr dazu). Doch im Laufe der letzten fünf Jahre sind viele praktische Erfahrungen hinzugekommen, die es im Detail geschärft haben und einige Aspekte unwichtiger erschienen ließen.

Heute werde ich also die Leitideen der Mediation wieder aufgreifen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Konfliktdritten zu erläutern. Dritte im Konflikt werden diejenigen Rollen (Konfliktfiguren) genannt, die aktiv im Konflikt mitwirken, weil sie einbezogen werden und bewusst hinzukommen, ohne indes selbst Beteiligte zu werden. Konfliktdritte tauchen auf, wenn die unmittelbar Beteiligten ansonsten in eine existenzbedrohliche Eskalation schlittern würden.

Konfliktdritte haben Förder- und Herausforderungscharakter, damit eine Sozialisierung der Umgangsweisen im Konflikt gelingt. Sie sind jedoch stets auch eine Zumutung für die Parteien.

Richter, Schlichter, Mediatoren – Die Dritten im Konflikt

Dritte im Konflikt sind…

– der Richter,

– der Schlichter und

– der Mediator.

Ihre Bearbeitungsebenen sind eingebettet in Ebenen, in denen die Beteiligten selbständig Ihren Konflikt bearbeiten. Insoweit haben die Dritten in ihrer Funktion als Förderer und Herausforderer Brückencharakter.

Delegation in der Konfliktbearbeitung

Delegation erfolgt bei Richtern und Schlichtern. Bei Richtern wird der Konflikt durch den Dritten gelöst, bei Schlichtern dank des Dritten. Was das konkret bedeutet, wird sich sogleich zeigen.

Des Richters Aufgabe ist, den Konflikt mit Entscheidungsgewalt zu lösen. Die des Schlichters, einen Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten. Während der Richter beurteilt und mit originärer, nicht von den Beteiligten abgeleiteter Entscheidungsgewalt ein Urteil darüber trifft, was richtig ist und was nicht, unterbreitet der Schlichter unverbindlich, was seiner Meinung nach richtig wäre. Die Konfliktparteien können diesen Entscheidungsvorschlag befolgen oder es lassen. Richtersprüche müssen im Gegensatz dazu befolgt werden. Sie sind verbindlich und können auch zwangsweise durchgesetzt werden. Auf eine Akzeptanz des richterlichen Entscheidung durch die Beteiligten kommt es glücklicherweise nicht an. Dieses Glück betrifft vor allem die Umstehenden, denn Richterurteile ergehen schließlich im Namen des Volkes, im Namen seines sozialen Friedens und seiner Sicherheit. Im Einzelfall mag diese dieses Ziel verfehlt werden, was jedoch nicht den Grundgedanken entkräftet.

Richter- und Schlichtersprüchen gemeinsam ist, dass sie nach vorgeschriebenen (Verfahrens-) Regeln ergehen und eine Lösung anhand parteifremder Maßstäbe finden.

Richterinnen und Richter

Richter lösen (Rechts-)Probleme, die sich aus sozialen Konflikten generieren. Strukturell löst ein Richter nicht den sozialen Konflikt der Beteiligten, sondern das Problem der Gesamtgesellschaft, das dieser Konflikt darzustellen droht.

Das bedeutet, dass Richter nicht im Namen der Beteiligten (wie z.B. die Mediatoren) tätig werden, sondern im Namen der Umstehenden bzw. des Volkes (Demokratie). Der Richter extrahiert aus den zwei Konfliktperspektiven das juristisch Relevante und trifft eine Entscheidung nach juristischen Maßstäben. Eine geniale Vorgehensweise, um soziale Gewalt unter den Beteiligten zu verhindern. Das Ganze ist natürlich nur dann von Erfolg begleitet, wenn die Beteiligten freiwillig (oder gezwungenermaßen) diesen Richterspruch befolgen (müssen). Deshalb kommt dem Richter als Staatsvertreter das Gewaltmonopol zu. Sein Urteil ist auch zwangsweise durchsetzbar.

Ein Richter agiert im Namen einer Instanz, denen die Parteien unterworfen sind. Auf ihren Akzeptanzwillen kommt es für die Wirksamkeit nicht an. Die Parteien müssen das Urteil befolgen. Eine innerliche Akzeptanz hilft da sicherlich. Gleichwohl ergeht das Urteil zugunsten der Gesamtgesellschaft, die sich vor eskalierender Gewalt schützen möchte. Deshalb ist die Delegation an einen Richter eine Errungenschaft sich sozialisierender Sozialverbände.

Das Gesagte trifft nicht nur für staatliche Richter zu, sondern für jede Rolle in einer konfliktbezogenen Delegation. Auch Eltern, die Geschwisterstreit entscheiden, richten nach gesamtfamiliären Maßstäben. Ebenso Führungskräfte, die in ihren Teams mit Konflikten konfrontiert sind, die zu eskalieren drohen, werden konfliktbezogene Richterfunktionen übernehmen. Entweder werden sie direkt aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen oder tun dies, ohne eine Aufforderung abzuwarten. Ihre Weisungsbefugnis entspricht funktional der Richterbefugnis, ein Urteil zu fällen. Ob das eine kluge Vorgehensweise für Führungskräfte ist, bedarf hier keiner abschließenden Beurteilung. Sinnvoll kann das Weisungsrecht allemal eingesetzt werden.

Hier möchte ich anhand der staatlichen Gerichtsbarkeit auf ein Merkmal von Richterfiguren aufmerksam machen: Richter können von einer Konfliktpartei angerufen werden oder von den Anwälten des Staates (auch gegen den Willen der Konfliktparteien!). In beiden Fällen geht es darum, dass die Partei(en) gegen staatliche Gesetze verstoßen haben und damit gegen die Wertentscheidungen der Gesamtgesellschaft. Das ist der Maßstab des Richters. Das trifft auch in dem Falle zu, wenn eine der Parteien behauptet, dass die gegnerische Partei gegen eine Privatvereinbarung verstoßen hat. Hier gilt zwar der Maßstab der Beteiligten (Inhalt des Vertrages). Dass der Richter dennoch darüber entscheidet, hat jedoch mit der Wertung der Gesamtgesellschaft zu tun, dass sich an private Absprachen überhaupt gehalten werden muss. Diese Verbindlichkeit verspricht Sicherheit und Ordnung.

Damit wird deutlich, dass nicht die Person des Richters maßgebend ist, sondern sein (gesetzlicher) Wertungsmaßstab. Recht und Richten sind – streng betrachtet – unabhängig von der Richterperson. Konzeptionell steht die richterliche Entscheidung sogar bereits vor der Anrufung des Richters fest. Seine Vorgehensweise hat zur Konsequenz, dass die entscheidungserhebliche Konfliktkommunikation binär codiert wird – in richtig/falsch bzw. recht/unrecht. Es kommt nur darauf an, was Recht ist, womit freilich auch das Unrecht begründet wird. Das Recht ist ohne Unrecht nicht denkbar. Das ist der Preis: Eine radikale Reduktion sozialer, zwischenmenschlicher Komplexität auf eine binäre Codierung! Aber was wäre die Alternative? Die Richterlösung soll Gewalt und Vernichtung verhindern, soziale Sicherheit bieten, Ordnung sichern und damit den (Rück-)Schritt auf die Ebene des sozialen Kampfes versperren. Richter gleichen die vorhandenen Unebenheiten aus und glätten die Verwerfungen. Diese Reduktions- und Kreationsarbeit zugleich ermöglicht dem Dritten, einen sozialen Konflikt in ein für ihn lösbares Problem zu transformieren, um im Namen der Gesamtgesellschaft sozialen Frieden zu sichern.

Damit muss der Richter die Parteien auch ein Stück weit entfremden. Indem deren Kommunikation inhaltlich binär codiert wird, damit Gewalt als unerwünschte Kommunikationsform ausbleibt und der Dritte überhaupt entscheiden kann, kommt es früher oder später gleichwohl zu „Entfremdungserscheinungen“. Es bleiben schlicht persönliche und soziale Inhalte außen vor, sie finden keinen Zugang in den richterlichen Maßstab. Das begründet manchen Ursprung von Ressentiments gegenüber Richtern bzw. richterlicher Vorgehensweise. Jedoch – mit genügend Abstand bleibt der Beitrag der Parteien deutlich erkennbar, den sie durch die Delegation dazu geleistet haben.

Delegation hat Übergangscharakter. Wird dies aus den Augen verloren, stagniert und stabilisiert sich die Konfliktbearbeitung, was sich in Enttäuschung, Ratlosigkeit und Verzweiflung, aber auch in Verärgerung, Wut und eskalierender Delegation(!) äußert. Jedoch scheint viel dafür zu sprechen, dass das Rechtssystem gerade durch seine weitere Ausdifferenzierung selbst dafür sorgt, dass die Konfliktbeteiligten die Delegation für problematisch halten und ihr zu entkommen suchen. Die Lösung, die zunächst hilfreich war, entwickelt sich zum Problem. Doch tatsächlich haben sich die Parteien entwickelt. Ihre Konfliktlösungen müssen sich deshalb auch weiterentwickeln. Im nächsten Schritt wird nicht an einen Richter, sondern an einen Schlichter delegiert.

Schlichterinnen und Schlichter

Schlichter entscheiden keine Konflikte. Sie bieten Lösungen an, unterbreiten Vorschläge und zeigen die Mitte zwischen den Parteien auf. In diesem Sinne vermitteln sie und geben auf Verlangen kund, was sie für einen Kompromiss halten. Deshalb ist es für sie durchaus von Vorteil, anders als für Richter und Mediatoren, Sachkenntnis der betroffenen Materie zu haben. Das ist nicht zwingend, aber ein guter Anschlusspunkt zu den Parteien, denen sie weder mit Entscheidungsgewalt begegnen (wie Richter), noch deren konfliktbezogene Tiefenstrukturen ermitteln müssen (wie Mediatoren).

Weist die Delegation an den Richter den Weg aus dem Kampf, so weist der Schlichter den Weg vom Richter zum Mediator.

Im Unterschied zum Richter kommt dem Schlichter nicht die Kompetenz zu, die Parteien an seine Lösung zu binden. Schlichter haben keine Entscheidungsgewalt. Vielmehr unterbreiten Schlichter Lösungsvorschläge, die die Parteien annehmen oder ablehnen können. Der Schlichterspruch ist kein Urteil, sondern bloßer Ratschlag. Deshalb wird in einem Schlichtungsverfahren nicht Unrecht und Schuld festgestellt (=verteilt), sondern nach einer annehmbaren Lösung gesucht.

Schlichter sind – im Gegensatz zu Richtern – stets auch gemeinsam ausgesucht und ausgewählt, nicht gesetzt. Andererseits ist Schlichtung noch lange keine Vermittlung i.S.d. Mediation. Und ein Schlichter ist kein Mediator. Ihm „fehlt“ letztlich die Idee der Transformation, die aus der Perspektive auftaucht, dass der Konflikt ein Lernprozess ist.

In der Praxis des Konfliktmanagements können sich Richter-, Schlichter und Mediatoren-Elemente freilich vermischen und eine Richter- oder Schlichterperson übernimmt Funktionen von Mediatoren oder umgedreht. Das soll durchaus vorkommen, aber für die theoretische Konzeption und das Verständnis, was praktisch vor sich geht, scheint mir die vorgeschlagene Differenzierung hilfreich.

Mediatorinnen und Mediatoren

Nachdem die Konfliktparteien gelernt haben bzw. lernen mussten, den entscheidenden Spruch des Richters zu akzeptieren, sich freiwillig einem Schlichtungsverfahren zu unterziehen und sich über Lösungsvorschläge zu verständigen, geht es bei der Mediation darum, mit der Hilfe eines Dritten lösungsorientierte Verbalverhandlungen zu allen relevanten Aspekten ihres Konflikts zu führen.

Mit dem Mediator wird im Konflikt ein Dritter installiert, der hilft, gewaltfrei und ebenbürtig zu kommunizieren und nicht in (verbale) Gegnerschaft zu verfallen.

Wichtige Aufgaben des gemeinsamen Dritten sind

– Zuversicht in die Lösbarkeit des Konflikts

– Zuversicht in die Lösungsfähigkeit der Beteiligten,

– Ruhe und Ausgeglichenheit herstellen,

– Verfahrenshoheit übernehmen,

– Suchprozess nach den verbindenden Werten und Maßstäben einläuten.

Mediatoren (unter-)richten nicht die Konfliktbeteiligten oder be-lehren sie. Vielmehr reduzieren sie die Komplexität der Konfliktbeziehung dadurch, dass sie die Verfahrenshoheit übernehmen, ohne die Kommunikation binär zu codieren (wie bei der Delegation an den Richter). Damit verhindern sie eine übermäßige Vereinfachung („Das ist alles eine Frage von „recht/unrecht“ oder „bezahlen/nicht bezahlen“, „wahr/unwahr“, „schön/nicht schön“ etc.). Mediatoren ermöglichen durch ihr Verfahrensangebot die Möglichkeit, inhaltlich die Komplexität zwischenmenschlicher Abstimmungsfragen offen zu halten, damit sie im Laufe des Verfahrens durch die Beteiligten gemeinsam beschlossen werden können.

In diesem Sinne ermöglichen Mediatoren den Konfliktbeteiligten ein Lernen am Modell: Wie sich der Mediator den Beteiligten und den Fragen des Konflikts nähert und welche Konfliktphilosophie, welches Menschenbild er mit seiner spezifischen Art und Weise des Vorgehens verkörpert, wirkt auch als Modellverhalten für die Medianten. Das ist eine Gratwanderung, in der das moralische Moment stets um die Ecke (oder durch die Ethik der Mediation hindurch) lugt.

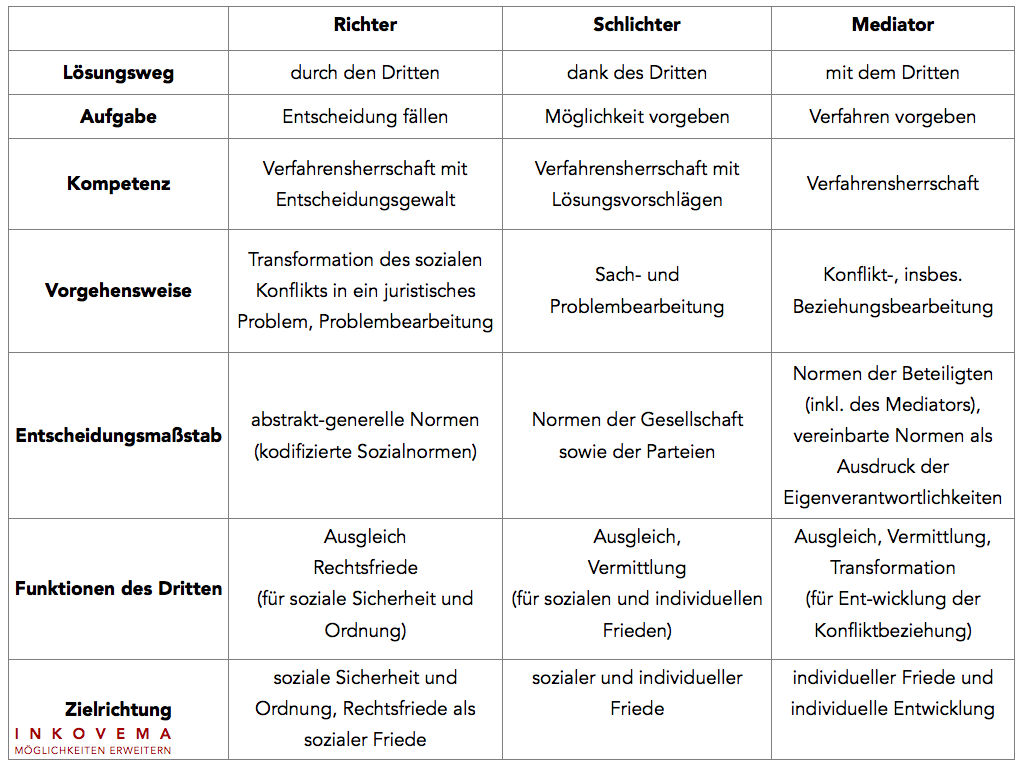

Dritte im Konflikt – Gesamtübersicht zum Richter, Schlichter und Mediator

Das Interview lässt sich gut hören. Überschaubarer Blog, die Komplexität ist auf jeden Fall verdaulich serviert.

Schön, dass Dir der Hörbeitrag bei Detektor.fm auch gefällt. Mir macht die Zusammenarbeit mit dem Radio auch viel Spaß! Davon wird es mehr geben.

Bei „die innere Kündigung ist teuer“ musste ich so lachen:“man kann leichter engagiert werden….“